今回の能・観世流の「蝉丸」は、シテ/逆髪 野村四郎、ツレ/蝉丸 大槻文蔵 と言う二人の人間国宝が舞い、小鼓に大倉源次郎、地謡頭に梅若実と言う同じき人間国宝が演ずる豪華な顔ぶれの舞台であった。

「蝉丸」を鑑賞したのは、大分前に、横浜能楽堂で、明治初年の能楽の危機時代に、宝生と観世の異流共演が実現したのを記念した公演で、シテ/逆髪が宝生和英宗家、ツレ/蝉丸が人間国宝梅若玄祥、ワキ/清貫が殿田謙吉、アイ/博雅三位が人間国宝野村萬と言う凄い布陣の舞台であった。

今回の公演の面は、シテ逆髪、ツレ蝉丸、

延喜帝の皇子・蝉丸(ツレ)は、盲目故に捨てられる勅旨を受けたので、清貫(ワキ/福王茂十郎)は、逢坂山に随行して、そこで蝉丸を剃髪し、蓑・笠・杖を与えて、ひとり残して山を下りる。その後、博雅の三位(アイ/山本則重)が訪れて、哀れに思い蝉丸を庵に住まわせる。そこへ、狂乱した皇女・逆髪(シテ)が、京を彷徨い出て逢坂へとやって来て、蝉丸の琵琶の音を聴いて庵を訪れる。逆髪は弟・蝉丸との思わぬ再会を喜ぶが、しばしの間で、名残を惜しんで去って行く。彷徨い旅立って行く逆髪を、留まる蝉丸が見送る。

逢坂山は、京都と大津の間、大津寄りの山で、標高324.69mであるから、それ程高い山ではないが、新幹線だと大津を抜けるとトンネルに入りすぐに山科に出る。

昔、近江商人が毎日この山を越えて京都に行商に行ったというのだが、京の人が、「大変ですなあ」と言ったら、「競争が少なくなるので、もっと高かった方が良い」と答えたとか、近江商人の面目躍如の逸話を聞いたことがある。

いくら、時代だと言っても、皇子や皇女が、このような悲惨な運命を辿らざるを得ないのかと思って解せなかったので、銕仙会の解説を読んだら、

もともと蝉丸は、平安時代成立の『今昔物語集』では琵琶の名人・敦実親王に仕える使用人で、盲目の身となってからは逢坂山に独り侘び住まいをしていたが、蝉丸自身が皇子であって、盲目の身と生まれたことで逢坂山に捨てられたとする伝承が生まれ、さらに、それが逢坂山の坂の神の信仰と結びつき、蝉丸の姉として坂神=逆髪というキャラクターが生まれるに至った、こうして、貴い血筋に生まれながら花の都を追放された姉弟の、悲劇のストーリーが生まれた。と言うことで、

貴い血筋に生まれながら花の都を追放された姉弟の、都の繁栄の陰で生み出される悲劇。逢坂山を舞台に、二人の貴子たちの零落と離別を描いた、人間世界の無常という運命をテーマとする作品。となったと言うのである。

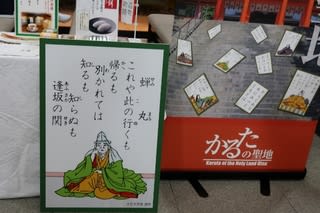

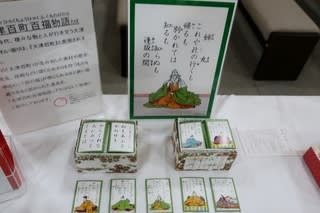

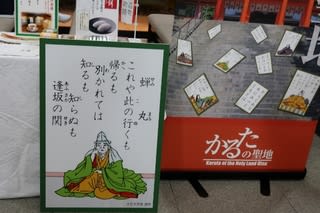

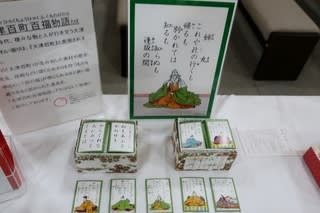

滋賀を舞台にする能が演じられると、滋賀県の観光団体が、会場に小さな売店を開き客を楽しませてくれるのだが、この日は、ほかに百人一首かるたの展示をして、蝉丸のカードをディスプレイしていた。

この蝉丸の「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」という歌は、中世には「会者定離」、出会った者は必ず別れる運命にあるというこの世の無常を詠んだ歌で、逢坂の地に留まり続けることを宿命づけられた蝉丸と、放浪する運命を背負った逆髪とが泣く泣く別れてゆかなければならない人間の運命を描いた作品である。と言うのであるが、そう考えれば、人生のどん底に落ちた皇子皇女の出会いが奇跡だとしても、その後、救いようのない運命に遭遇して朽ちて行く、突き放したその行く末の残酷さが悲惨でさえある。

世阿弥の夢幻能では、最後には、シテの成仏で幕を閉じることが多いのだが、この能には、人間の宿命としての悲しい別離の余韻は残るとしても、その末路は、救いがなく悲惨なのである。

昭和9年から終戦まで、皇室を慮って上演が自粛されていたというのだが、分かるような気がする。

「蝉丸」を鑑賞したのは、大分前に、横浜能楽堂で、明治初年の能楽の危機時代に、宝生と観世の異流共演が実現したのを記念した公演で、シテ/逆髪が宝生和英宗家、ツレ/蝉丸が人間国宝梅若玄祥、ワキ/清貫が殿田謙吉、アイ/博雅三位が人間国宝野村萬と言う凄い布陣の舞台であった。

今回の公演の面は、シテ逆髪、ツレ蝉丸、

延喜帝の皇子・蝉丸(ツレ)は、盲目故に捨てられる勅旨を受けたので、清貫(ワキ/福王茂十郎)は、逢坂山に随行して、そこで蝉丸を剃髪し、蓑・笠・杖を与えて、ひとり残して山を下りる。その後、博雅の三位(アイ/山本則重)が訪れて、哀れに思い蝉丸を庵に住まわせる。そこへ、狂乱した皇女・逆髪(シテ)が、京を彷徨い出て逢坂へとやって来て、蝉丸の琵琶の音を聴いて庵を訪れる。逆髪は弟・蝉丸との思わぬ再会を喜ぶが、しばしの間で、名残を惜しんで去って行く。彷徨い旅立って行く逆髪を、留まる蝉丸が見送る。

逢坂山は、京都と大津の間、大津寄りの山で、標高324.69mであるから、それ程高い山ではないが、新幹線だと大津を抜けるとトンネルに入りすぐに山科に出る。

昔、近江商人が毎日この山を越えて京都に行商に行ったというのだが、京の人が、「大変ですなあ」と言ったら、「競争が少なくなるので、もっと高かった方が良い」と答えたとか、近江商人の面目躍如の逸話を聞いたことがある。

いくら、時代だと言っても、皇子や皇女が、このような悲惨な運命を辿らざるを得ないのかと思って解せなかったので、銕仙会の解説を読んだら、

もともと蝉丸は、平安時代成立の『今昔物語集』では琵琶の名人・敦実親王に仕える使用人で、盲目の身となってからは逢坂山に独り侘び住まいをしていたが、蝉丸自身が皇子であって、盲目の身と生まれたことで逢坂山に捨てられたとする伝承が生まれ、さらに、それが逢坂山の坂の神の信仰と結びつき、蝉丸の姉として坂神=逆髪というキャラクターが生まれるに至った、こうして、貴い血筋に生まれながら花の都を追放された姉弟の、悲劇のストーリーが生まれた。と言うことで、

貴い血筋に生まれながら花の都を追放された姉弟の、都の繁栄の陰で生み出される悲劇。逢坂山を舞台に、二人の貴子たちの零落と離別を描いた、人間世界の無常という運命をテーマとする作品。となったと言うのである。

滋賀を舞台にする能が演じられると、滋賀県の観光団体が、会場に小さな売店を開き客を楽しませてくれるのだが、この日は、ほかに百人一首かるたの展示をして、蝉丸のカードをディスプレイしていた。

この蝉丸の「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」という歌は、中世には「会者定離」、出会った者は必ず別れる運命にあるというこの世の無常を詠んだ歌で、逢坂の地に留まり続けることを宿命づけられた蝉丸と、放浪する運命を背負った逆髪とが泣く泣く別れてゆかなければならない人間の運命を描いた作品である。と言うのであるが、そう考えれば、人生のどん底に落ちた皇子皇女の出会いが奇跡だとしても、その後、救いようのない運命に遭遇して朽ちて行く、突き放したその行く末の残酷さが悲惨でさえある。

世阿弥の夢幻能では、最後には、シテの成仏で幕を閉じることが多いのだが、この能には、人間の宿命としての悲しい別離の余韻は残るとしても、その末路は、救いがなく悲惨なのである。

昭和9年から終戦まで、皇室を慮って上演が自粛されていたというのだが、分かるような気がする。