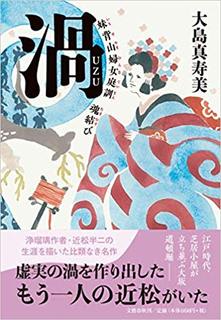

「第161回 直木賞受賞作」の大島 真寿美著「 渦 妹背山婦女庭訓 魂結び 」

浄瑠璃作者・近松半二の生涯を描いた作品だということで、日頃、何々賞などと言った本を読んだことがないのだが、文楽、それも、近松半二と言うことなので、文句なしに書店に出かけて、本を手に取った。

まず、作者の頭に去来するストーリーをそのまま、関西弁の文章に綴ったような軽快な語り口が非常に面白く、楽しませてもらった。

作者も、"声"が聞こえてくる、半二の声を聞いて、それを書き進めていく感覚であったと、楽しみながら一気に書いたと言ったようなことを語っていたので、小説の神が、作者の手に筆を執らせて書かせたのであろう。

豊竹呂太夫に義太夫を習っているというから、並みの文楽ファンではない。

。

人形の三人遣いを考案した人形遣いの吉田文三郎や、回り舞台や宙乗りを考案して名作を手掛けた歌舞伎作者の並木正三などの指導と薫陶、切磋琢磨、そして、多くの先輩や後輩などの刺激を受けながら、半二の浄瑠璃作家への一代記が展開されていて、面白い。

この近松半二の作品は、合作も含めて、

この小説のタイトルの「妹背山婦女庭訓」のほかに、「本朝廿四孝」「新版歌祭文」「伊賀越道中双六」「日高川入相花王」「奥州安達原」等々、現在、我々文楽ファンを楽しませてくれている作品が、目白押しなのである。

操浄瑠璃の竹本座や豊竹座、そして、歌舞伎劇場などが立ち並び大衆芸術が犇めいて活況を呈していた当時の道頓堀、その激しい渦の中で、如何に、近松門左衛門の向こうを張った浄瑠璃の名作を生み出したか、大作「妹背山婦女庭訓」制作への軌跡を詳細に追いながら、その苦闘と葛藤を描いて、半二の作劇への生き様を活写している。

「妹背山婦女庭訓」のヒロインお三輪に、語り部として登場させて、文楽や歌舞伎で心情を吐露させているのが面白い。

ところで、「妹背山婦女庭訓」上演で、一気に、浄瑠璃人気が沸騰して、竹本座は、復活活況を呈したが、この上演のたった2年で、客は、再び、操浄瑠璃から歌舞伎芝居に移って行って、あの活況は幻として消えてしまって、道頓堀は、歌舞伎芝居一色。

その後、「新版歌祭文」を書いたが、まずまずの人気、「伊賀越道中双六」途中で死去して娘おきみが仕上げたという。

結局、半二は、歌舞伎芝居の人気に押されて操浄瑠璃が萎んで行くのを心配しながら逝ったというのである。

私など、文楽も歌舞伎も芸術性においては、甲乙付け難いと思うのだが、いくら高度であっても、三業による文楽は地味であり、人気役者が百花繚乱の歌舞伎は、舞台の上だけではなく、役者の暮らしぶりや私生活、醜聞やら、誰と誰が喧嘩した、仲が良いとか悪いとか、始終、舞台の延長のように話題にされ、より役者の面白みが増して、その上、浮世絵が流布して、衣装や髪型などファッションの先駆けになるなど、飽きられる暇がない。と言う。

その所為かどうか、松竹は文楽を手放し、その後、大阪府・大阪市を主体に文部省・NHKの後援を受けた財団法人文楽協会が発足し今日に至っている。

いずれにしろ、文楽は、高度な日本の誇る重要な古典芸能、

ひよわな花ゆえに、日本人挙って大切にサポートしなければならない。

特大の大作を書いて起死回生を目指さない限り、先の見えない操浄瑠璃作家の苦悩が滲み出ていて、それに、大阪弁の乗りで泣き笑いの人生を描いた近松半二の一代記。

面白かった。

浄瑠璃作者・近松半二の生涯を描いた作品だということで、日頃、何々賞などと言った本を読んだことがないのだが、文楽、それも、近松半二と言うことなので、文句なしに書店に出かけて、本を手に取った。

まず、作者の頭に去来するストーリーをそのまま、関西弁の文章に綴ったような軽快な語り口が非常に面白く、楽しませてもらった。

作者も、"声"が聞こえてくる、半二の声を聞いて、それを書き進めていく感覚であったと、楽しみながら一気に書いたと言ったようなことを語っていたので、小説の神が、作者の手に筆を執らせて書かせたのであろう。

豊竹呂太夫に義太夫を習っているというから、並みの文楽ファンではない。

。

人形の三人遣いを考案した人形遣いの吉田文三郎や、回り舞台や宙乗りを考案して名作を手掛けた歌舞伎作者の並木正三などの指導と薫陶、切磋琢磨、そして、多くの先輩や後輩などの刺激を受けながら、半二の浄瑠璃作家への一代記が展開されていて、面白い。

この近松半二の作品は、合作も含めて、

この小説のタイトルの「妹背山婦女庭訓」のほかに、「本朝廿四孝」「新版歌祭文」「伊賀越道中双六」「日高川入相花王」「奥州安達原」等々、現在、我々文楽ファンを楽しませてくれている作品が、目白押しなのである。

操浄瑠璃の竹本座や豊竹座、そして、歌舞伎劇場などが立ち並び大衆芸術が犇めいて活況を呈していた当時の道頓堀、その激しい渦の中で、如何に、近松門左衛門の向こうを張った浄瑠璃の名作を生み出したか、大作「妹背山婦女庭訓」制作への軌跡を詳細に追いながら、その苦闘と葛藤を描いて、半二の作劇への生き様を活写している。

「妹背山婦女庭訓」のヒロインお三輪に、語り部として登場させて、文楽や歌舞伎で心情を吐露させているのが面白い。

ところで、「妹背山婦女庭訓」上演で、一気に、浄瑠璃人気が沸騰して、竹本座は、復活活況を呈したが、この上演のたった2年で、客は、再び、操浄瑠璃から歌舞伎芝居に移って行って、あの活況は幻として消えてしまって、道頓堀は、歌舞伎芝居一色。

その後、「新版歌祭文」を書いたが、まずまずの人気、「伊賀越道中双六」途中で死去して娘おきみが仕上げたという。

結局、半二は、歌舞伎芝居の人気に押されて操浄瑠璃が萎んで行くのを心配しながら逝ったというのである。

私など、文楽も歌舞伎も芸術性においては、甲乙付け難いと思うのだが、いくら高度であっても、三業による文楽は地味であり、人気役者が百花繚乱の歌舞伎は、舞台の上だけではなく、役者の暮らしぶりや私生活、醜聞やら、誰と誰が喧嘩した、仲が良いとか悪いとか、始終、舞台の延長のように話題にされ、より役者の面白みが増して、その上、浮世絵が流布して、衣装や髪型などファッションの先駆けになるなど、飽きられる暇がない。と言う。

その所為かどうか、松竹は文楽を手放し、その後、大阪府・大阪市を主体に文部省・NHKの後援を受けた財団法人文楽協会が発足し今日に至っている。

いずれにしろ、文楽は、高度な日本の誇る重要な古典芸能、

ひよわな花ゆえに、日本人挙って大切にサポートしなければならない。

特大の大作を書いて起死回生を目指さない限り、先の見えない操浄瑠璃作家の苦悩が滲み出ていて、それに、大阪弁の乗りで泣き笑いの人生を描いた近松半二の一代記。

面白かった。