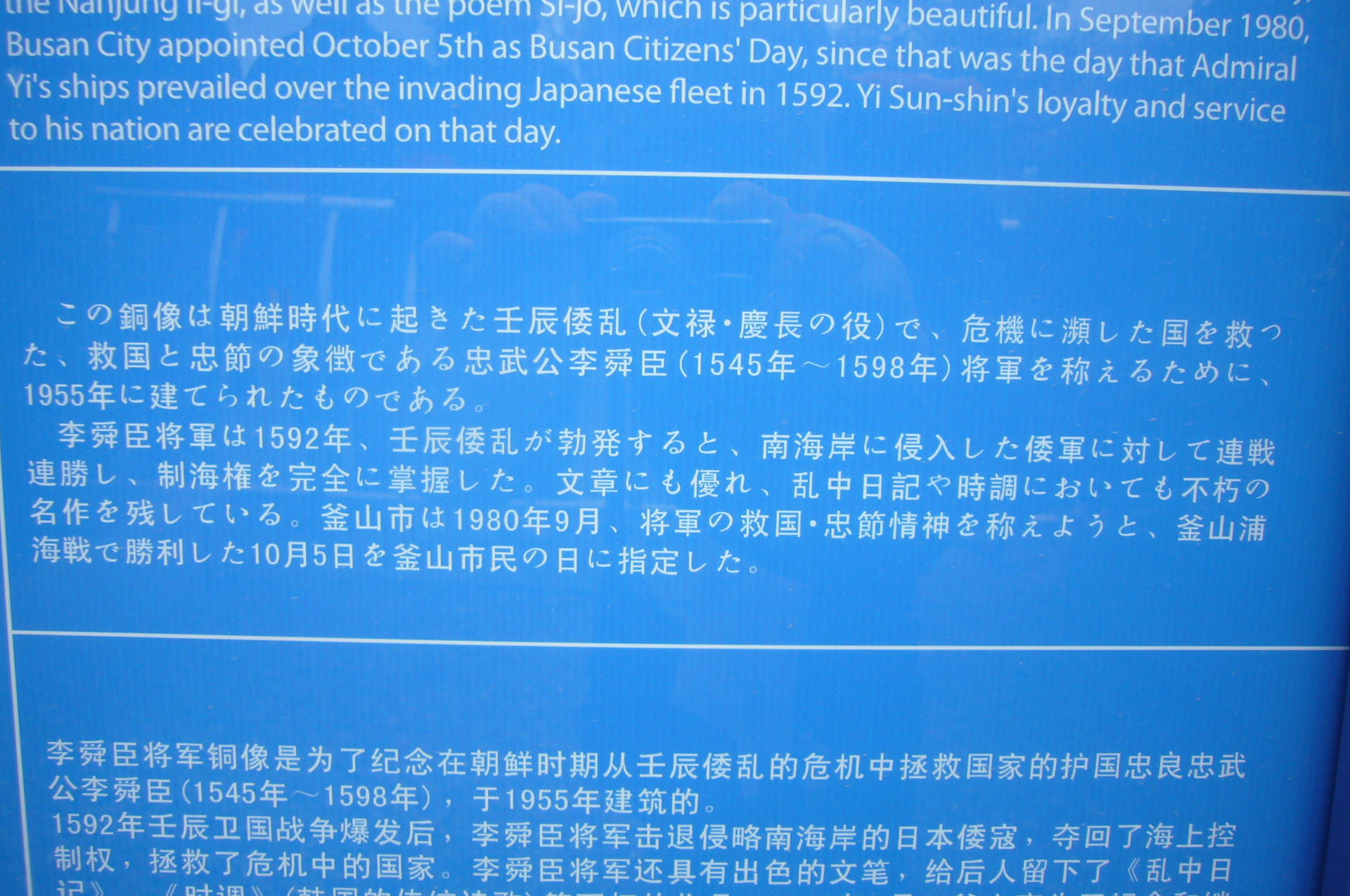

写真は 銅像の足元にある日本語による李舜臣の業績の説明です。次のように書かれています。

「この銅像は朝鮮時代に起きた壬辰倭乱(文禄・慶長の役)で、危機に瀕した国を救った、救国と忠節の象徴である忠武公李舜臣(1545年~1598年)将軍を称えるために1955年に建てられたものである。李舜臣将軍は1592年、壬辰倭乱が勃発すると、南海岸に侵入した倭軍に対して連戦連勝をし、制海権を完全に掌握した。文章にも優れ、乱中日記や時調においても不朽の名作を残している。釜山市は1980年9月、将軍の救国・忠節精神を称えようと、釜山浦海戦で勝利した10月5日を釜山市民の日に指定した」

「韓のくに紀行」は以下のように記述しています。

明治38年日露戦争の日本海海戦が始まる時「水雷指令だった川田功という少佐の文章によると、李舜臣将軍の霊に祈った、とある。その文章をかりると、『***当然、世界一の海将たる朝鮮の李舜臣を連想させずにはおかなかった。かれの人格、かれの戦術、かれの発明、かれの統御の才、かれの謀、かれの男、一つとして賞賛に値せざるものない』」(p50)

「韓のくに紀行」はまた以下のように書いています。

「帰国してから調べてみると、迂闊なことにこの龍頭山はなんと対馬藩の倭館の構内だったことを知った。李舜臣の銅像がそびえている場所に、対馬藩が屋敷神としてたてた金毘羅宮があった**」(p51)

この倭館は「草梁倭館と呼ばれ江戸時代に日本が海外においた唯一の公館で、敷地面積は10万坪を越す誇大なもの***館内には3000人(500人説もあり「日韓歴史共通教材 日韓交流の歴史」p149)を超す日本人が住んでいた」(観光コースでない韓国p141)

現地ガイドは李舜臣の業績を含めてこれらのことに一切触れませんでした。