久しぶりに、早稲田大学を訪れた。

何度かシンポジウムやセミナーでお世話になっている早大比較法学研究所主催の「アベノミクスの異次元性を問うー「経済と法」の何が破壊されているのか?」を聴講するためである。

リーガルマインド欠如の安倍政権や問題多きアベノミクスについての非常に興味深いシンポジウムで、野口悠紀雄、水野和夫、上村達男、楜澤能生と言った錚々たる学者による充実した5時間であり、大変勉強になった。

これについては、稿を改めることにする。

時間が少しあったので、早大の構内を散策し、いつものように、坪内博士記念演劇博物館に立ち寄った。

丁度、特別展として、「中村吉右衛門展」と「あゝ新宿 スペクタクルとしての都市展」が開催されていた。

以前に中村歌右衛門の展示コーナーのあったところで、こじんまりとしたスペースだが、競伊勢物語の紀有常や閻魔と頼政の鷹匠頼政の歌舞伎衣装や、土蜘の精や矢の根の曽我五郎の押隈、舞台写真の数々、初代吉右衛門の遺品など、興味深い品々が展示されていていた。

大の男が4人がかりで吉右衛門の腰に足を踏ん張って帯を締めている光景や、碇知盛の幕切れで、岩の上から仰け反って海中に堕ちる豪快なシーンの組み写真など、それに、極め付けの舞台写真なども展示されていて興味深い。

ビデオのディスプレイでは、早大学芸術功労者の顕彰時の吉右衛門の講演を上演していた。

聞くともなく聞いていると、吉右衛門は、学生たちへの贐として、スタンダールの「生きた、書いた、愛した」を語っていた。

パリのモンマルトルのスタンダールの墓地の墓碑銘にもこの言葉「書いた 愛した 生きた」が彫られている。

相手のことをよく理解して心を込めて愛する・・・と言っていたように思うのだが、私自身も、そのつもりで愛し愛しているつもりながら、いつも、忸怩たる思いで後悔することばかりである。

ところで、この展示会のビラに、8月4日に大隈講堂で、吉右衛門の「古典歌舞伎の芸と心」の講演会があると書いてあったので、インターネットを叩いたのだが、申し込み開始が7月1日昨日なのに、残念ながら、満席締め切りであった。

「あゝ新宿」展の方は、1960年代から1970年代の若者文化華やかなりし頃の新宿の文化舞台が写真や映像、劇場のビラや看板で、派手派手に展示されていて面白い。

この頃私は、クラシック音楽やオペラに入れ込んでいたり、アメリカとブラジルに行っていたので、全く縁のない世界なのだが、何故か、無性に懐かしさを感じてみていた。

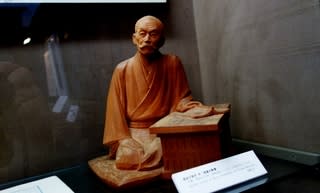

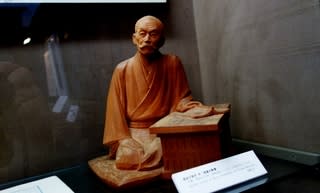

この演劇博物館は、常設の雅楽、能狂言、歌舞伎文楽などの古典舞台芸術の展示があって素晴らしいのだが、私は、坪内逍遥の部屋が好きである。

この部屋だけは、写真撮影が許されているので、逍遥の像とコレクションのシェイクスピア像などを紹介しておく。

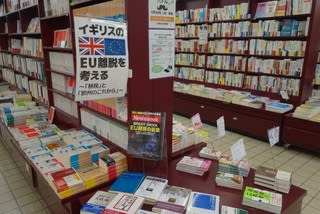

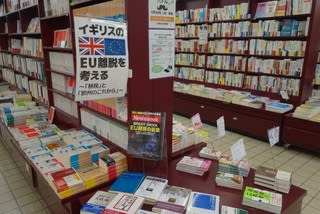

時間があれば訪れるのは、学内の書店、外国の大学を訪れた時にも、必ず、書店に行くのだが、ここに行けば、その大学の雰囲気が何となくわかるような気がする。

ハーバード、ケンブリッジやオクスフォード、ミラノ、サンパウロ・・・もう忘れてしまったが、何冊か本を買って帰る。

この日も、早大生協の書店を訪れたのだが、何故か、場末の倉庫のような外れにひっそりとあるのだが、立派な書店である。

さて、早大は、大隈像から大隈講堂を見渡すあたりの雰囲気が一番早稲田らしい気がする。

その交差の広場で、一人の学生が、「憲法改悪阻止」のアジ演説をしており、2人の学生がビラを配っていたが、相手にする学生は一人もいない。

気の毒なので、一枚ビラをくれと言って近づいたら、変な老人が来たと思ったのか、用心して「所属は?」と聞いたので、あの「アベノミクスの異次元性を問う」を聴講に来たのだと言ったら、反安倍体制派だと思って、にっこりとしてビラをくれた。

前を、志望校見学の高校生の団体が通り過ぎて行った。

わが母校は京都やフィラデルフィアで遠いので、東京では、この早稲田と東大を訪れることが多いのだが、大学の雰囲気は、好きである。

何度かシンポジウムやセミナーでお世話になっている早大比較法学研究所主催の「アベノミクスの異次元性を問うー「経済と法」の何が破壊されているのか?」を聴講するためである。

リーガルマインド欠如の安倍政権や問題多きアベノミクスについての非常に興味深いシンポジウムで、野口悠紀雄、水野和夫、上村達男、楜澤能生と言った錚々たる学者による充実した5時間であり、大変勉強になった。

これについては、稿を改めることにする。

時間が少しあったので、早大の構内を散策し、いつものように、坪内博士記念演劇博物館に立ち寄った。

丁度、特別展として、「中村吉右衛門展」と「あゝ新宿 スペクタクルとしての都市展」が開催されていた。

以前に中村歌右衛門の展示コーナーのあったところで、こじんまりとしたスペースだが、競伊勢物語の紀有常や閻魔と頼政の鷹匠頼政の歌舞伎衣装や、土蜘の精や矢の根の曽我五郎の押隈、舞台写真の数々、初代吉右衛門の遺品など、興味深い品々が展示されていていた。

大の男が4人がかりで吉右衛門の腰に足を踏ん張って帯を締めている光景や、碇知盛の幕切れで、岩の上から仰け反って海中に堕ちる豪快なシーンの組み写真など、それに、極め付けの舞台写真なども展示されていて興味深い。

ビデオのディスプレイでは、早大学芸術功労者の顕彰時の吉右衛門の講演を上演していた。

聞くともなく聞いていると、吉右衛門は、学生たちへの贐として、スタンダールの「生きた、書いた、愛した」を語っていた。

パリのモンマルトルのスタンダールの墓地の墓碑銘にもこの言葉「書いた 愛した 生きた」が彫られている。

相手のことをよく理解して心を込めて愛する・・・と言っていたように思うのだが、私自身も、そのつもりで愛し愛しているつもりながら、いつも、忸怩たる思いで後悔することばかりである。

ところで、この展示会のビラに、8月4日に大隈講堂で、吉右衛門の「古典歌舞伎の芸と心」の講演会があると書いてあったので、インターネットを叩いたのだが、申し込み開始が7月1日昨日なのに、残念ながら、満席締め切りであった。

「あゝ新宿」展の方は、1960年代から1970年代の若者文化華やかなりし頃の新宿の文化舞台が写真や映像、劇場のビラや看板で、派手派手に展示されていて面白い。

この頃私は、クラシック音楽やオペラに入れ込んでいたり、アメリカとブラジルに行っていたので、全く縁のない世界なのだが、何故か、無性に懐かしさを感じてみていた。

この演劇博物館は、常設の雅楽、能狂言、歌舞伎文楽などの古典舞台芸術の展示があって素晴らしいのだが、私は、坪内逍遥の部屋が好きである。

この部屋だけは、写真撮影が許されているので、逍遥の像とコレクションのシェイクスピア像などを紹介しておく。

時間があれば訪れるのは、学内の書店、外国の大学を訪れた時にも、必ず、書店に行くのだが、ここに行けば、その大学の雰囲気が何となくわかるような気がする。

ハーバード、ケンブリッジやオクスフォード、ミラノ、サンパウロ・・・もう忘れてしまったが、何冊か本を買って帰る。

この日も、早大生協の書店を訪れたのだが、何故か、場末の倉庫のような外れにひっそりとあるのだが、立派な書店である。

さて、早大は、大隈像から大隈講堂を見渡すあたりの雰囲気が一番早稲田らしい気がする。

その交差の広場で、一人の学生が、「憲法改悪阻止」のアジ演説をしており、2人の学生がビラを配っていたが、相手にする学生は一人もいない。

気の毒なので、一枚ビラをくれと言って近づいたら、変な老人が来たと思ったのか、用心して「所属は?」と聞いたので、あの「アベノミクスの異次元性を問う」を聴講に来たのだと言ったら、反安倍体制派だと思って、にっこりとしてビラをくれた。

前を、志望校見学の高校生の団体が通り過ぎて行った。

わが母校は京都やフィラデルフィアで遠いので、東京では、この早稲田と東大を訪れることが多いのだが、大学の雰囲気は、好きである。