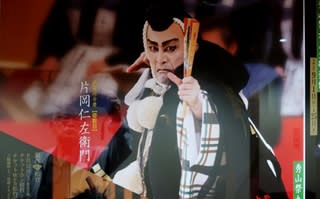

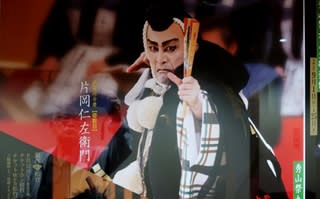

團十郎や、白鷗・幸四郎の高麗屋、吉右衛門の「勧進帳」で、傑出した弁慶を観続けてきたが、仁左衛門の弁慶には、何となく、上方歌舞伎の雰囲気が出ていて、今回で2回しか観ていないが、非常に味があって好きである。

花道に立って六方を踏み出す仁左衛門の決死の形相を観ていても、この前の女殺油地獄の河内屋与兵衛を一世一代で演じたように、この弁慶も、まさに、その思いで、これが白鳥の歌、最後の弁慶の舞台となるのではないかと思っている。

それだけ、鬼気迫る心魂を傾けた凄い舞台であった。

富樫は、幸四郎、義経は、孝太郎。

仁左衛門の弁慶は、11年前、「四月大歌舞伎」で、勘三郎の富樫、玉三郎の義経で、一度だけ観ている。

剛直な弁慶の雰囲気濃厚な張り詰めた舞台と言うよりは、パンチの利いた華麗な美しい舞台であったように覚えている。

富樫や義経は、代わっているが、一番多く観ている弁慶は白鷗で、殆ど目に焼き付いている感じだが、古くは、團十郎の弁慶、菊五郎の富樫、梅玉の義経の舞台や、吉右衛門の弁慶、菊五郎の富樫、梅玉の義経の舞台も印象に残っており、近年では、幸四郎や海老蔵の弁慶など、結構、沢山の勧進帳を観ているのだが、

筋書きは同じでも、役者によって、大きく、舞台の印象のみならず、ストーリー展開に差が出てくるのが興味深い。

勧進帳や山伏問答でも、役者に大変な緊張と負荷を課すようで、その上、延年之舞、最後に、六方を踏んで揚幕に消えるという大技を演じるのであるから、おそらく、今後は、幸四郎や海老蔵の弁慶の時代となろう。

この勧進帳の舞台については、文楽も含めて、随分書いてきており、オリジナルである能「安宅」についても、何度も観劇記を綴っているので、これ以上書くこともないのだが、やはり、勧進帳を観る度に、能「安宅」の舞台を頭の中で反芻している。

2012年12月19日 | 能・狂言に書いた「国立能楽堂:能「安宅」、そして、勧進帳との違い」が、結構、読まれているのだが、これが、その問題意識の発端で、勧進帳が、能「安宅」の舞台に影響を与えているのを知って、やはり、そうかと、歌舞伎の舞台でのアウフヘーベンと言うか、深掘り進化とも言うべき芸術の妙を感じている。

能「安宅」について、九世観世銕之丞が、「能のちから」で、先代が、喝采を浴びた「勧進帳」に影響を受け、歌舞伎から逆輸入して「安宅」の演技を再構築した部分もあるのではないか、と言う言い方をしていた。と語っている。

また、観世清和宗家は、「能を読む⓸」の「能の劇的身体」で、能役者が「安宅」を演じる時には、歌舞伎の「勧進帳」を意識せざるを得ない。「瀧流之伝」などをやる時に、「尾上松緑がこんなふうにやっていたな」とか、あのような華やかさを能にも逆輸入で取り入れようかなあなどと思ったりする、と語っている。「安宅」と言うのは、歌舞伎の「勧進帳」と相関関係にある、意識していないと言えば嘘だと思う、と言うのである。

能と歌舞伎の違いは、色々あるのだが、大きな違いは、歌舞伎では、富樫が、義経だと分かっておりながら、男の情けで、安宅の関を通させるのだが、能では、弁慶が力づくで富樫と対決して関所を突破すると言うことになっている。

今回の仁左衛門の弁慶も、幕が引かれた後、花道に一人佇んで、富樫が見送って立っていた舞台に向かって深々と頭を下げて、富樫の切腹覚悟の武士の情けに感謝し、六方を踏んで退場する。

さて、力の対決で安宅関を突破するとする能「安宅」を舞う能役者が、義経と弁慶一行だと分かって演じているのかと言うことだが、かって書いたように、弁慶の清和宗家も、富樫の宝生閑も、分かっていたと言っており、そのあたりの微妙な感触を、清和宗家が、「能を読む⓸」の「能の劇的身体」で、その舞台での対応で、非常にビビッドに表現していて興味深い。

「虎の尾を踏み、毒蛇の口を、逃れた心地して」と言った時に、脇座から富樫が弁慶をスッと、その危うい心地そのものの眼差しで見ておられるわけです。・・・ただ弁慶をスッと見ているあの眼差しというのは、拝見していて、情は見せないとは言いつつ、そこに人間としての無言のメッセージを送っているのです。・・・その時の閑先生の眼差しというのが、情があってはならないのだけれど、正に情をもって舞台でやっておられる。

私は、清和宗家が、「一期初心」で、富樫もハナから義経一行だと喝破し、弁慶も見破られていることに気付いていて、お互いに相手の心を読み、もうこの先は、刀を抜いて斬り合うしかないと言うギリギリのところでぶつかり合っている。表舞台で進む派手なやり取りの後ろで、もう一つのドラマが進んでいる。この二重構造が「安宅」の特徴であり、演者にとっての醍醐味だと言っていて、。

「安宅」が大曲と言われるのは、展開する舞台の華々しさによるのではなく、背後で同時に進んでいる緊迫した心理劇をどう表現するか、そこに演じるものの力が問われているからだ。と述べているのが正しいと思っており、

それに、宝生閑が、「幻視の座」で語っているように、富樫が、弁慶に心酔したと言う伏線があって、そのアウフヘーベンが、この感動的な歌舞伎の「勧進帳」に昇華されたのだと思っている。

弁慶が、勧進帳を読み始め、富樫がにじり寄ると、弁慶が身構えて、両者の緊迫した見得が演じられるが、その後、幸四郎の富樫は、中空の一点を凝視しただけで身動きもぜず聞き入っていたが、既に、偽勧進帳であると見破った所為の仕草だと思って観ていた。

第一、真面な勧進帳であれば、弁慶が隠す必要もなく身構えることはない筈なのである。

尤も、能「安宅」には、このシーンはなく、弁慶の、高らかに、天も響けと大音声の勧進帳の読み上げに、「関の人々肝を消し、恐れをなして通しける」と言う展開であるから、これは、歌舞伎演出のドラマチックな脚色なのである。

以前に、勘十郎の弁慶を観たのだが、義太夫の魅力を味わいながら、文楽の「勧進帳」を久しぶりに観たいと思っている。

花道に立って六方を踏み出す仁左衛門の決死の形相を観ていても、この前の女殺油地獄の河内屋与兵衛を一世一代で演じたように、この弁慶も、まさに、その思いで、これが白鳥の歌、最後の弁慶の舞台となるのではないかと思っている。

それだけ、鬼気迫る心魂を傾けた凄い舞台であった。

富樫は、幸四郎、義経は、孝太郎。

仁左衛門の弁慶は、11年前、「四月大歌舞伎」で、勘三郎の富樫、玉三郎の義経で、一度だけ観ている。

剛直な弁慶の雰囲気濃厚な張り詰めた舞台と言うよりは、パンチの利いた華麗な美しい舞台であったように覚えている。

富樫や義経は、代わっているが、一番多く観ている弁慶は白鷗で、殆ど目に焼き付いている感じだが、古くは、團十郎の弁慶、菊五郎の富樫、梅玉の義経の舞台や、吉右衛門の弁慶、菊五郎の富樫、梅玉の義経の舞台も印象に残っており、近年では、幸四郎や海老蔵の弁慶など、結構、沢山の勧進帳を観ているのだが、

筋書きは同じでも、役者によって、大きく、舞台の印象のみならず、ストーリー展開に差が出てくるのが興味深い。

勧進帳や山伏問答でも、役者に大変な緊張と負荷を課すようで、その上、延年之舞、最後に、六方を踏んで揚幕に消えるという大技を演じるのであるから、おそらく、今後は、幸四郎や海老蔵の弁慶の時代となろう。

この勧進帳の舞台については、文楽も含めて、随分書いてきており、オリジナルである能「安宅」についても、何度も観劇記を綴っているので、これ以上書くこともないのだが、やはり、勧進帳を観る度に、能「安宅」の舞台を頭の中で反芻している。

2012年12月19日 | 能・狂言に書いた「国立能楽堂:能「安宅」、そして、勧進帳との違い」が、結構、読まれているのだが、これが、その問題意識の発端で、勧進帳が、能「安宅」の舞台に影響を与えているのを知って、やはり、そうかと、歌舞伎の舞台でのアウフヘーベンと言うか、深掘り進化とも言うべき芸術の妙を感じている。

能「安宅」について、九世観世銕之丞が、「能のちから」で、先代が、喝采を浴びた「勧進帳」に影響を受け、歌舞伎から逆輸入して「安宅」の演技を再構築した部分もあるのではないか、と言う言い方をしていた。と語っている。

また、観世清和宗家は、「能を読む⓸」の「能の劇的身体」で、能役者が「安宅」を演じる時には、歌舞伎の「勧進帳」を意識せざるを得ない。「瀧流之伝」などをやる時に、「尾上松緑がこんなふうにやっていたな」とか、あのような華やかさを能にも逆輸入で取り入れようかなあなどと思ったりする、と語っている。「安宅」と言うのは、歌舞伎の「勧進帳」と相関関係にある、意識していないと言えば嘘だと思う、と言うのである。

能と歌舞伎の違いは、色々あるのだが、大きな違いは、歌舞伎では、富樫が、義経だと分かっておりながら、男の情けで、安宅の関を通させるのだが、能では、弁慶が力づくで富樫と対決して関所を突破すると言うことになっている。

今回の仁左衛門の弁慶も、幕が引かれた後、花道に一人佇んで、富樫が見送って立っていた舞台に向かって深々と頭を下げて、富樫の切腹覚悟の武士の情けに感謝し、六方を踏んで退場する。

さて、力の対決で安宅関を突破するとする能「安宅」を舞う能役者が、義経と弁慶一行だと分かって演じているのかと言うことだが、かって書いたように、弁慶の清和宗家も、富樫の宝生閑も、分かっていたと言っており、そのあたりの微妙な感触を、清和宗家が、「能を読む⓸」の「能の劇的身体」で、その舞台での対応で、非常にビビッドに表現していて興味深い。

「虎の尾を踏み、毒蛇の口を、逃れた心地して」と言った時に、脇座から富樫が弁慶をスッと、その危うい心地そのものの眼差しで見ておられるわけです。・・・ただ弁慶をスッと見ているあの眼差しというのは、拝見していて、情は見せないとは言いつつ、そこに人間としての無言のメッセージを送っているのです。・・・その時の閑先生の眼差しというのが、情があってはならないのだけれど、正に情をもって舞台でやっておられる。

私は、清和宗家が、「一期初心」で、富樫もハナから義経一行だと喝破し、弁慶も見破られていることに気付いていて、お互いに相手の心を読み、もうこの先は、刀を抜いて斬り合うしかないと言うギリギリのところでぶつかり合っている。表舞台で進む派手なやり取りの後ろで、もう一つのドラマが進んでいる。この二重構造が「安宅」の特徴であり、演者にとっての醍醐味だと言っていて、。

「安宅」が大曲と言われるのは、展開する舞台の華々しさによるのではなく、背後で同時に進んでいる緊迫した心理劇をどう表現するか、そこに演じるものの力が問われているからだ。と述べているのが正しいと思っており、

それに、宝生閑が、「幻視の座」で語っているように、富樫が、弁慶に心酔したと言う伏線があって、そのアウフヘーベンが、この感動的な歌舞伎の「勧進帳」に昇華されたのだと思っている。

弁慶が、勧進帳を読み始め、富樫がにじり寄ると、弁慶が身構えて、両者の緊迫した見得が演じられるが、その後、幸四郎の富樫は、中空の一点を凝視しただけで身動きもぜず聞き入っていたが、既に、偽勧進帳であると見破った所為の仕草だと思って観ていた。

第一、真面な勧進帳であれば、弁慶が隠す必要もなく身構えることはない筈なのである。

尤も、能「安宅」には、このシーンはなく、弁慶の、高らかに、天も響けと大音声の勧進帳の読み上げに、「関の人々肝を消し、恐れをなして通しける」と言う展開であるから、これは、歌舞伎演出のドラマチックな脚色なのである。

以前に、勘十郎の弁慶を観たのだが、義太夫の魅力を味わいながら、文楽の「勧進帳」を久しぶりに観たいと思っている。