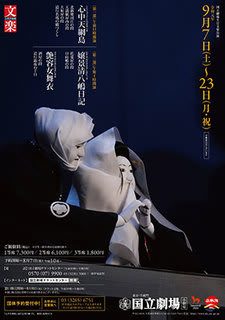

近松門左衛門の心中物「心中天網島」、早くから、チケットはソールドアウト。歌舞伎の「河庄」「時雨の炬燵」の人気が増幅したのであろう。

近松の原作は、あまり上演されなかったようで、シェイクスピアもそうだが、浄瑠璃の常として、その後変更が加えられて、近松半二が「心中紙屋治兵衛」に改作し、その後の半二の「天網島時雨炬燵」は今でも舞台にかかっているがストーリーは変わっており、現在の「心中天網島」や歌舞伎の「河庄」などは、先祖返りして、人気を博している感じである。

念のために、近松門左衛門のオリジナル浄瑠璃「紙屋治兵衛 きいの国や小はる 心中天の網島」を読み返してみたのだが、大筋では、殆ど変化はない。

上之巻 すなわち、河庄の段では、オリジナルにはない、河庄で、折悪しくやってきた太兵衛が、善六を相手に金のない治兵衛を散々笑いものにするコミカルなシーンが追加され、太兵衛が、店の格子に括りつけられた治兵衛に借金の証文を見せて煽り、孫右衛門が、その20両を叩きつけると言った挿話があるなど、多少、面白くした形跡はある。

しかし、中之巻 天満紙屋内の段は、殆ど原文そのままである。

最も、大きく変わっているのは、下之巻 橋尽しの段で、大和屋の場は、殆ど変化がないが、後半の 死出の道行と心中の場の「名残の橋尽し」は、この文楽では、「道行名残の橋づくし」となって、床本は非常に短縮されていて、視覚的で魅せる道行シーンとなっている。

名文で名高い橋づくしが消えているのは残念だが、網島の大長寺での心中まで、随分長い詞章が続いているので、いくら近松門左衛門の名文でも、舞台にすると、見せ場がなくてダレてしまうのであろうと思われる。

曾根崎心中でも、冥途の飛脚でも、簡潔で情緒連綿たる美しい死への道行の方が、良い筈なのである。

今回の舞台の主な配役は、次の通り。

人形

紙屋治兵衛 勘十郎

粉屋孫右衛門 玉男

江戸屋太兵衛 文司

紀の国屋小春 和生

舅五左衛門 勘壽

女房おさん 勘彌

義太夫・三味線

北新地河庄の段 三輪太夫 清志郎、呂勢太夫 清治、

天満紙屋内の段 津國太夫 團吾、呂太夫 團七、

大和屋の段 咲太夫 燕三、

2015年、国立文楽劇場と国立小劇場での二代目吉田玉男襲名披露公演で「天網島時雨炬燵」を観ている。

その前は、2013年、同じく両劇場で、「心中天網島」を観ていて、それぞれ、観劇記を書いている。

興味深かったのは、10年前に、大阪の厚生年金ホールで、日経主催の「文楽の夕べ」が開かれ、住大夫と山川静夫さんとの対談、そして、近松の文楽作品・心中天網島のおさんの口説きのシーンの文楽ミニ公演であった。

文楽ミニ公演は、おさん二題で、心中天網島と天網島時雨炬燵の夫々同じ天満紙屋内の段を実演。治兵衛が炬燵に入って、遊女小春のことで涙ぐむのを見て、おさんが、女の幸せを踏みにじっている夫に酷いつれないとかき口説く核心部分である「あんまりじゃ治兵衛殿。それほど名残惜しくば誓紙書かぬがよいわいの。」と言うくだりで、勘十郎のおさん、簔二郎の治兵衛で演じられた。

大夫は、文字久大夫と呂勢大夫、三味線は、清志郎と清二郎。

勘十郎が、「近松は字余り字足らずで、私きらいでんねん。近松、おもろまっか。」と言う住大夫を前にして、指を折って指し示し、半二の改作で、七五調に変わって良くなったと説明していた。

さて、今回の通し狂言とも言うべき「心中天網島」は、恐らく、現在期待し得る最高の舞台ではなかったかと思っている。

玉男が治兵衛なら、勘十郎が小春、和生か清十郎がおさんと言ったキャスティングであったと思うが、今回は、玉男が、渋い治兵衛の兄粉屋孫右衛門を遣っていた。

どうしても、格調高い侍姿をイメージしてしまうのだが、舞台が進むにつれて、少しずつ町人ムードに変わって行って治兵衛の目線に近づいて行った。我當の孫右衛門は、刀を忘れて取りに引き返すと言った俄かサムライ姿を苦笑しながら上手く演じていたのを思い出す。

どうしようもないガシンタレの大坂男治兵衛を勘十郎が、健気で優しい大坂女小春を和生が、感動的に遣い、情感豊かな道行名残の橋尽くしの美しくも哀れな余韻は忘れがたい。

この舞台の主人公とも言うべきおさんを遣った勘彌の活躍は特筆ものであろう。

人間国宝に認定された咲太夫や人間国宝の清治を筆頭に最高の布陣で演じられた義太夫と三味線の素晴らしさは、言うまでもなく、近松門左衛門の凄さを改めて感じ入ったひと時を過ごさせて貰った。

近松の原作は、あまり上演されなかったようで、シェイクスピアもそうだが、浄瑠璃の常として、その後変更が加えられて、近松半二が「心中紙屋治兵衛」に改作し、その後の半二の「天網島時雨炬燵」は今でも舞台にかかっているがストーリーは変わっており、現在の「心中天網島」や歌舞伎の「河庄」などは、先祖返りして、人気を博している感じである。

念のために、近松門左衛門のオリジナル浄瑠璃「紙屋治兵衛 きいの国や小はる 心中天の網島」を読み返してみたのだが、大筋では、殆ど変化はない。

上之巻 すなわち、河庄の段では、オリジナルにはない、河庄で、折悪しくやってきた太兵衛が、善六を相手に金のない治兵衛を散々笑いものにするコミカルなシーンが追加され、太兵衛が、店の格子に括りつけられた治兵衛に借金の証文を見せて煽り、孫右衛門が、その20両を叩きつけると言った挿話があるなど、多少、面白くした形跡はある。

しかし、中之巻 天満紙屋内の段は、殆ど原文そのままである。

最も、大きく変わっているのは、下之巻 橋尽しの段で、大和屋の場は、殆ど変化がないが、後半の 死出の道行と心中の場の「名残の橋尽し」は、この文楽では、「道行名残の橋づくし」となって、床本は非常に短縮されていて、視覚的で魅せる道行シーンとなっている。

名文で名高い橋づくしが消えているのは残念だが、網島の大長寺での心中まで、随分長い詞章が続いているので、いくら近松門左衛門の名文でも、舞台にすると、見せ場がなくてダレてしまうのであろうと思われる。

曾根崎心中でも、冥途の飛脚でも、簡潔で情緒連綿たる美しい死への道行の方が、良い筈なのである。

今回の舞台の主な配役は、次の通り。

人形

紙屋治兵衛 勘十郎

粉屋孫右衛門 玉男

江戸屋太兵衛 文司

紀の国屋小春 和生

舅五左衛門 勘壽

女房おさん 勘彌

義太夫・三味線

北新地河庄の段 三輪太夫 清志郎、呂勢太夫 清治、

天満紙屋内の段 津國太夫 團吾、呂太夫 團七、

大和屋の段 咲太夫 燕三、

2015年、国立文楽劇場と国立小劇場での二代目吉田玉男襲名披露公演で「天網島時雨炬燵」を観ている。

その前は、2013年、同じく両劇場で、「心中天網島」を観ていて、それぞれ、観劇記を書いている。

興味深かったのは、10年前に、大阪の厚生年金ホールで、日経主催の「文楽の夕べ」が開かれ、住大夫と山川静夫さんとの対談、そして、近松の文楽作品・心中天網島のおさんの口説きのシーンの文楽ミニ公演であった。

文楽ミニ公演は、おさん二題で、心中天網島と天網島時雨炬燵の夫々同じ天満紙屋内の段を実演。治兵衛が炬燵に入って、遊女小春のことで涙ぐむのを見て、おさんが、女の幸せを踏みにじっている夫に酷いつれないとかき口説く核心部分である「あんまりじゃ治兵衛殿。それほど名残惜しくば誓紙書かぬがよいわいの。」と言うくだりで、勘十郎のおさん、簔二郎の治兵衛で演じられた。

大夫は、文字久大夫と呂勢大夫、三味線は、清志郎と清二郎。

勘十郎が、「近松は字余り字足らずで、私きらいでんねん。近松、おもろまっか。」と言う住大夫を前にして、指を折って指し示し、半二の改作で、七五調に変わって良くなったと説明していた。

さて、今回の通し狂言とも言うべき「心中天網島」は、恐らく、現在期待し得る最高の舞台ではなかったかと思っている。

玉男が治兵衛なら、勘十郎が小春、和生か清十郎がおさんと言ったキャスティングであったと思うが、今回は、玉男が、渋い治兵衛の兄粉屋孫右衛門を遣っていた。

どうしても、格調高い侍姿をイメージしてしまうのだが、舞台が進むにつれて、少しずつ町人ムードに変わって行って治兵衛の目線に近づいて行った。我當の孫右衛門は、刀を忘れて取りに引き返すと言った俄かサムライ姿を苦笑しながら上手く演じていたのを思い出す。

どうしようもないガシンタレの大坂男治兵衛を勘十郎が、健気で優しい大坂女小春を和生が、感動的に遣い、情感豊かな道行名残の橋尽くしの美しくも哀れな余韻は忘れがたい。

この舞台の主人公とも言うべきおさんを遣った勘彌の活躍は特筆ものであろう。

人間国宝に認定された咲太夫や人間国宝の清治を筆頭に最高の布陣で演じられた義太夫と三味線の素晴らしさは、言うまでもなく、近松門左衛門の凄さを改めて感じ入ったひと時を過ごさせて貰った。

文楽の公演について書かれたブログをよんでいるうちに中村さんのブログにたどり着きました。日々丁寧に充実した時間をすごされていることが伝わってきて、知らない分野のお話もいつも楽しみに拝読しています。わたしも歌舞伎や能もいずれ見てみたいなあと思うようになりました。

昨日、文楽11月公演2部を見てきました。どの太夫さんも三味線も熱演でした。(夏の親子劇場は別ですが)いつも一人で行くので帰り道、ああ今のこの感想をだれかとしゃべりたい!と強く思いました。夏の仮名手本忠臣蔵は(わたしが見に行った日は)太夫さんたちが今一つで、1回見たらいいかなという感じでした(蓑助さんの一力茶屋2階のお軽はよかった)が、今回は終わってすぐにもう一度見たい!と思いました。

本当はこれの10倍くらい感想はあるのですが、いきなり長々知らない人からメールが来たらびっくりされると思うのでこのへんでやめておきます。

来週は、天網島を見てきます。

また、取り留めなく天網島の感想を送らせていただくかもしれません。