この本を読んでいて、子供の頃に一番好きであった教科が、地理、特に、世界地理であったことを思い出した。

このカプランの本のタイトルは、The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate。

「地理の逆襲 地図が運命に対して迫りくる混乱や戦いについて我々に語っていること」

地政学と言うよりは、日本版のサブタイトルの「影のCIAが予測する覇権の世界地図」が示しているように、地図、地理が、戦争と平和、すなわち、国際外交、国際戦略などに、どのような役割を果たしているのかと言う、非常に興味深いトピックスを論じているのである。

ヘロドトスあたりから説き起こして、マッキンダーのハートランド論やスパイクマンのリムランド論は勿論、目まぐるしく展開する地球上の戦争と平和、文化文明の移動等々、地政学や国際外交など、地理を巡って繰り広げられる興味深い話題満載。

今、中近東やアフリカで展開されている国際紛争や、米ソ、米ロの鬩ぎ合い等々、風雲急を告げている熾烈な国際情勢の謎が解き明かされるなど、非常に面白い。

したがって、現下の国際情勢について、非常に興味深い話題を随所で論じているので、レビューと言うよりは、夫々重要だと思ったトピックスに焦点を絞って、考えてみたいと思っている。

まず、今回の課題は、国家は重荷であるとする「無国籍の権力」、すなわち、「統治する責任を負わずに権力だけを求める」準国家の集団についてである。

レバノンのヒズボラは、ベイルートの政府をいつでも望む時に転覆させ得るが、敢えてそうしないのは、国家は特定の原則に従わなければならず、その為狙われやすくなるからだと言う、このヒズボラの様な集団組織である。

現在の情報通信・軍事技術を利用して、こうした集団は組織化し、海外に支援を求め、殺傷兵器で武装して、国家が独占している手段を獲得している。産業革命では大きいこと(戦闘機、戦車、空母など)がよしとされたが、脱産業革命では、小さいこと(小型爆弾、プラスチック爆弾など)がものを言う。国家に属さない小規模な集団は、新時代の小型化の恩恵を受けている。実際に、テロ集団や反政府集団など不穏分子が、国家を持つべきでない理由は増える一方である。とヤクブ・グリギエルは説いている。

国家が互いに破壊する能力が高いほど、また、大国の力が大きければ大きいほど、国家を持つことは、特に、既存権力に挑戦しようとする集団にとっては、危険になる。

国家的地位では決して実現できない宗教的情熱やイデオロギー的過激主義に触発された、絶対主義的な目標を掲げる者たちには、国家はまるでなじまない。と言うのである。

レバノンをはじめとして、スリランカのタミール・イーラム解放の虎、インドの共産党毛沢東主義派集団ナクサライト、パキスタンの親タリバン勢力やパシュトーン人部族集団、アフガニスタンのタリバン、イラクの内戦で活躍した民兵組織などは、その存在する地形に根ざした準国家の地上部隊だと言う。

ナイジェリア、イエメン、ソマリアなどは、国家として殆ど機能しておらず、準国家の民兵組織に牛耳られている。

最早、これら準国家の集団は、単なる反政府抵抗勢力やテロ集団の域を越えて、国家転覆を図らずに、国家内国家の体を示して、実質的に国家の命運を握っている。

精密誘導ミサイルでピンポイントで正確に敵陣を破壊できる時代に、ターバンを巻いた少人数の部隊は、複雑に入り組んだ山岳地帯の地形を利用して、超大国を悩ませることが出来ると言うこの現実。こうした民兵組織こそ、地理の逆襲の好例だと言うのである。

国家ではない特権(?)と利点をフルに活用して、ガンのように増殖して国家を蝕み、国際紛争をグローバル規模で展開する。

イスラム国家ISは、国家を標榜するアミーバ国家のような存在だが、国家ではないが故に、如何なる国際機関も国家も、交渉さえ不可能であり、欧米など壊滅すべく戦えども、一向に勢いが衰えず、最先端のICTや科学技術を駆使して変貌を遂げて拡大を続けている。

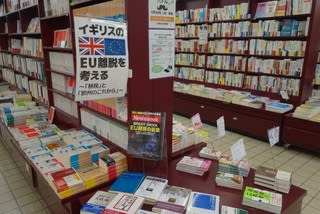

話は、一気に飛ぶが、Brexitで英国は、EUから離脱すると言う。

国家、Nation-state、とは、一体何なのか。

それを考える前に、次回は、何故、イスラム圏で過激集団が暗躍するのか、都市化への激流の中で展開される世界の潮流について考えてみたいと思う。

このカプランの本のタイトルは、The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate。

「地理の逆襲 地図が運命に対して迫りくる混乱や戦いについて我々に語っていること」

地政学と言うよりは、日本版のサブタイトルの「影のCIAが予測する覇権の世界地図」が示しているように、地図、地理が、戦争と平和、すなわち、国際外交、国際戦略などに、どのような役割を果たしているのかと言う、非常に興味深いトピックスを論じているのである。

ヘロドトスあたりから説き起こして、マッキンダーのハートランド論やスパイクマンのリムランド論は勿論、目まぐるしく展開する地球上の戦争と平和、文化文明の移動等々、地政学や国際外交など、地理を巡って繰り広げられる興味深い話題満載。

今、中近東やアフリカで展開されている国際紛争や、米ソ、米ロの鬩ぎ合い等々、風雲急を告げている熾烈な国際情勢の謎が解き明かされるなど、非常に面白い。

したがって、現下の国際情勢について、非常に興味深い話題を随所で論じているので、レビューと言うよりは、夫々重要だと思ったトピックスに焦点を絞って、考えてみたいと思っている。

まず、今回の課題は、国家は重荷であるとする「無国籍の権力」、すなわち、「統治する責任を負わずに権力だけを求める」準国家の集団についてである。

レバノンのヒズボラは、ベイルートの政府をいつでも望む時に転覆させ得るが、敢えてそうしないのは、国家は特定の原則に従わなければならず、その為狙われやすくなるからだと言う、このヒズボラの様な集団組織である。

現在の情報通信・軍事技術を利用して、こうした集団は組織化し、海外に支援を求め、殺傷兵器で武装して、国家が独占している手段を獲得している。産業革命では大きいこと(戦闘機、戦車、空母など)がよしとされたが、脱産業革命では、小さいこと(小型爆弾、プラスチック爆弾など)がものを言う。国家に属さない小規模な集団は、新時代の小型化の恩恵を受けている。実際に、テロ集団や反政府集団など不穏分子が、国家を持つべきでない理由は増える一方である。とヤクブ・グリギエルは説いている。

国家が互いに破壊する能力が高いほど、また、大国の力が大きければ大きいほど、国家を持つことは、特に、既存権力に挑戦しようとする集団にとっては、危険になる。

国家的地位では決して実現できない宗教的情熱やイデオロギー的過激主義に触発された、絶対主義的な目標を掲げる者たちには、国家はまるでなじまない。と言うのである。

レバノンをはじめとして、スリランカのタミール・イーラム解放の虎、インドの共産党毛沢東主義派集団ナクサライト、パキスタンの親タリバン勢力やパシュトーン人部族集団、アフガニスタンのタリバン、イラクの内戦で活躍した民兵組織などは、その存在する地形に根ざした準国家の地上部隊だと言う。

ナイジェリア、イエメン、ソマリアなどは、国家として殆ど機能しておらず、準国家の民兵組織に牛耳られている。

最早、これら準国家の集団は、単なる反政府抵抗勢力やテロ集団の域を越えて、国家転覆を図らずに、国家内国家の体を示して、実質的に国家の命運を握っている。

精密誘導ミサイルでピンポイントで正確に敵陣を破壊できる時代に、ターバンを巻いた少人数の部隊は、複雑に入り組んだ山岳地帯の地形を利用して、超大国を悩ませることが出来ると言うこの現実。こうした民兵組織こそ、地理の逆襲の好例だと言うのである。

国家ではない特権(?)と利点をフルに活用して、ガンのように増殖して国家を蝕み、国際紛争をグローバル規模で展開する。

イスラム国家ISは、国家を標榜するアミーバ国家のような存在だが、国家ではないが故に、如何なる国際機関も国家も、交渉さえ不可能であり、欧米など壊滅すべく戦えども、一向に勢いが衰えず、最先端のICTや科学技術を駆使して変貌を遂げて拡大を続けている。

話は、一気に飛ぶが、Brexitで英国は、EUから離脱すると言う。

国家、Nation-state、とは、一体何なのか。

それを考える前に、次回は、何故、イスラム圏で過激集団が暗躍するのか、都市化への激流の中で展開される世界の潮流について考えてみたいと思う。