人間のDNAには、世代から世代へと受け継がれて行く組み換えが起こらない小さな部分があるのだが、それが、ミトコンドリアDNAとY染色体のNRYである。

このミトコンドリアDNAは、必ず母親から子に受け継がれるので、1987年に、UCLAのレベッカ・キャンと同僚が、多くの民族のミトコンドリアDNAの塩基配列を解析し、その系統樹を作成して、この地球上の総ての人は、15万年前にアフリカに住んでいた一人のアフリカ人女性のDNAを保持していると「ミトコンドリア・イブ(Mitochondrial Eve)学説」を発表して、人類の「アフリカ単一起源説」を決定づけた。

更に、2000年に、スタンフォード大学のアンダーヒル&スフォルツァが、男系を辿れるY染色体を検討して、Y染色体アダム説をうち立ててこれを論証しており、男系の遺伝学的にも、「アフリカ単一起源説」を正当化した。

依然、「多地域進化説」を主張する学者もいるのだが、著者のスティーヴン・オッペンハイマー教授は、この「アフリカ単一起源説」に立って、遺伝子学や化石記録や気象学と言った最新の学術的発明発見や知識情報を駆使して、アフリカで生まれた現生人類が、アフリカを出て、如何にして世界の果てまで辿り着いたのか、人類10万年の壮大な旅路を語っているのが、この本である。

初期人類であるホモ・エレクタスやネアンデルタール人は、滅びてしまったが、我々の祖先である現生人類は、過酷な氷河周期がアフリカからの門戸を開いたり閉じたり繰り返し、15万年前の氷河期には絶滅寸前まで追い詰められたのだが、その後、より大きな脳をした人類として生まれ、生地アフリカを離れるべく、気候の周期や資源の有無に翻弄されながらも、たった一回だけのチャンスに成功して、アフリカを脱出した。

その脱出路は、今の地続きを考えれば、エジプトからシナイ半島越えの北方ルートだと考えるのだが、砂漠化していたので、突破不可能で、じつは、今のエリトリア南端からイエーメンとの間の紅海の「悲しみの門」経由の南方ルートだったと言うのである。

このルート地図は、次の通り。日本への移動は、当時陸続きであった樺太からであるのが面白い。

遺伝子と人類の時間の旅によるオッペンハイマーのこの理論は、ヨーロッパ人学者たちに根強いヨーロッパ人優越説の根拠である、レパント地中海経由アフリカ脱出説を完全に否定するもので、人類のヨーロッパへのルートは、一つは、ヨーロッパ人の遺伝的故郷は5万年以上前のパキスタン/湾岸地域で、もう一つは、4万年以上前のインダス川からカシミール、さらに中央アジアからの北上だとして、人類のアジア、オセアニア、アメリカへの移動ルートと同じだと言う。

文化的にも、全人類変わりなく、アフリカを出る時、すでに、描き、話し、歌い、踊る完全な現生人類だったのであって、ヨーロッパの先祖のみが、高度な洞窟壁画を残しているのではないと一蹴しているところは面白い。

人類の出アフリカ移動ルート図は、次の通り。

この本は、400ページ程のボリュウムがあって、詳細に遺伝子情報の追跡など専門的な叙述が多くて、私には退屈だったが、ところどころ、興味深い部分があった。

その一つは、文化的進歩は遺伝的変化によって決められる、可能になるのではないと言う見解である。

人類の文化は、最初に発明され、それから学ばれて世代から世代へと伝えながら進化して行く。新しい行動がまず現われて、その新しい行動をもっとうまく利用できるような遺伝子変異が後から起こってくる。つまり、文化の変化が体の変化に先行するのであって、その逆ではない。

地理的な文化の差異もあり、一地域の特殊な発明が、その地域の他の発明に繋がり、革新のペースが加速されて行くので、この文化的進歩の度合いも地域により差異が起こる。と言うのである。

文化文明論としては極めて当たり前の理論なのだが、この人類学の世界には、偏見と言うかバイアスが相当かかっているようで興味深い。

人類の未来についても語っており、人が望むほど明るいものではないと言う。

すべての動植物と同じで、人間も、変化する環境が支配し形成する影響下のもとに人類の進化と生存が置かれており、やがて氷河時代がやって来るのであって、生存の危機に直面することは必定である。

長い見地からすれば、地球温暖化の影響などは次の氷河期へ向かう途上での些細な出来事にしか過ぎないと言う。

また、人類は、いまだに、最終氷期と瓶首効果からの回復途中であり、人類全体の遺伝子の多様性が比較的低いままなので、相互に影響し合う社会では、伝染病の大流向に晒されている。

8万5000年前にアフリカを離れた少人数の父と母を祖先とする非アフリカ人である我々は、遺伝子の多様性については劣っており、ランダムに生じる遺伝的多様性がないと、種は生存し降りかかる様々なストレスに適応する柔軟性を失うと言う。

さて、北京原人やジャワ原人などのホモ・エレクタスや、ネアンデルタール人と言った謂わば従兄弟にあたる初期人類も、わが現生人類も、総て、アフリカで生まれているのだが、何故、アフリカなのか、この本には何も書いていないので、新しい本を探さなければならない。

古生代の2億8千年前からだと言うから関係ないのであろうが、アルフレッド・ウェグナーの大陸移動説で明らかなように、アフリカ大陸を軸として他の大陸が拡散して行ったのであるから、アフリカは、何か、総ての源なのであろうか、不思議である。

それにしても、10万年の間、ずっと、先祖との繋がりが切れなかったが故に、我ここにある。

気の遠くなるような話だが、先祖も苦しい恋に悩んだり目くるめく恋の喜びに我を忘れたのであろうか。

自分と言う命を持った人間が生まれ出たのも、また、子孫を残して行くのも、長い長い輪の中の偶然なのであろうか。

長い命の輪が切れずに続いてきたこの奇跡と生の神秘を想えば感無量だが、大切な命であることを肝に銘じなければならないと思っている。

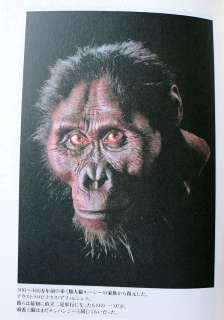

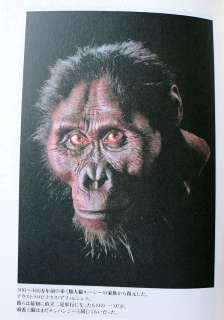

この本から口絵を借用する。

順に、300~400年前の歩く類人猿ルーシー、ホモ・エレクトス、10万年前の現生人類

このミトコンドリアDNAは、必ず母親から子に受け継がれるので、1987年に、UCLAのレベッカ・キャンと同僚が、多くの民族のミトコンドリアDNAの塩基配列を解析し、その系統樹を作成して、この地球上の総ての人は、15万年前にアフリカに住んでいた一人のアフリカ人女性のDNAを保持していると「ミトコンドリア・イブ(Mitochondrial Eve)学説」を発表して、人類の「アフリカ単一起源説」を決定づけた。

更に、2000年に、スタンフォード大学のアンダーヒル&スフォルツァが、男系を辿れるY染色体を検討して、Y染色体アダム説をうち立ててこれを論証しており、男系の遺伝学的にも、「アフリカ単一起源説」を正当化した。

依然、「多地域進化説」を主張する学者もいるのだが、著者のスティーヴン・オッペンハイマー教授は、この「アフリカ単一起源説」に立って、遺伝子学や化石記録や気象学と言った最新の学術的発明発見や知識情報を駆使して、アフリカで生まれた現生人類が、アフリカを出て、如何にして世界の果てまで辿り着いたのか、人類10万年の壮大な旅路を語っているのが、この本である。

初期人類であるホモ・エレクタスやネアンデルタール人は、滅びてしまったが、我々の祖先である現生人類は、過酷な氷河周期がアフリカからの門戸を開いたり閉じたり繰り返し、15万年前の氷河期には絶滅寸前まで追い詰められたのだが、その後、より大きな脳をした人類として生まれ、生地アフリカを離れるべく、気候の周期や資源の有無に翻弄されながらも、たった一回だけのチャンスに成功して、アフリカを脱出した。

その脱出路は、今の地続きを考えれば、エジプトからシナイ半島越えの北方ルートだと考えるのだが、砂漠化していたので、突破不可能で、じつは、今のエリトリア南端からイエーメンとの間の紅海の「悲しみの門」経由の南方ルートだったと言うのである。

このルート地図は、次の通り。日本への移動は、当時陸続きであった樺太からであるのが面白い。

遺伝子と人類の時間の旅によるオッペンハイマーのこの理論は、ヨーロッパ人学者たちに根強いヨーロッパ人優越説の根拠である、レパント地中海経由アフリカ脱出説を完全に否定するもので、人類のヨーロッパへのルートは、一つは、ヨーロッパ人の遺伝的故郷は5万年以上前のパキスタン/湾岸地域で、もう一つは、4万年以上前のインダス川からカシミール、さらに中央アジアからの北上だとして、人類のアジア、オセアニア、アメリカへの移動ルートと同じだと言う。

文化的にも、全人類変わりなく、アフリカを出る時、すでに、描き、話し、歌い、踊る完全な現生人類だったのであって、ヨーロッパの先祖のみが、高度な洞窟壁画を残しているのではないと一蹴しているところは面白い。

人類の出アフリカ移動ルート図は、次の通り。

この本は、400ページ程のボリュウムがあって、詳細に遺伝子情報の追跡など専門的な叙述が多くて、私には退屈だったが、ところどころ、興味深い部分があった。

その一つは、文化的進歩は遺伝的変化によって決められる、可能になるのではないと言う見解である。

人類の文化は、最初に発明され、それから学ばれて世代から世代へと伝えながら進化して行く。新しい行動がまず現われて、その新しい行動をもっとうまく利用できるような遺伝子変異が後から起こってくる。つまり、文化の変化が体の変化に先行するのであって、その逆ではない。

地理的な文化の差異もあり、一地域の特殊な発明が、その地域の他の発明に繋がり、革新のペースが加速されて行くので、この文化的進歩の度合いも地域により差異が起こる。と言うのである。

文化文明論としては極めて当たり前の理論なのだが、この人類学の世界には、偏見と言うかバイアスが相当かかっているようで興味深い。

人類の未来についても語っており、人が望むほど明るいものではないと言う。

すべての動植物と同じで、人間も、変化する環境が支配し形成する影響下のもとに人類の進化と生存が置かれており、やがて氷河時代がやって来るのであって、生存の危機に直面することは必定である。

長い見地からすれば、地球温暖化の影響などは次の氷河期へ向かう途上での些細な出来事にしか過ぎないと言う。

また、人類は、いまだに、最終氷期と瓶首効果からの回復途中であり、人類全体の遺伝子の多様性が比較的低いままなので、相互に影響し合う社会では、伝染病の大流向に晒されている。

8万5000年前にアフリカを離れた少人数の父と母を祖先とする非アフリカ人である我々は、遺伝子の多様性については劣っており、ランダムに生じる遺伝的多様性がないと、種は生存し降りかかる様々なストレスに適応する柔軟性を失うと言う。

さて、北京原人やジャワ原人などのホモ・エレクタスや、ネアンデルタール人と言った謂わば従兄弟にあたる初期人類も、わが現生人類も、総て、アフリカで生まれているのだが、何故、アフリカなのか、この本には何も書いていないので、新しい本を探さなければならない。

古生代の2億8千年前からだと言うから関係ないのであろうが、アルフレッド・ウェグナーの大陸移動説で明らかなように、アフリカ大陸を軸として他の大陸が拡散して行ったのであるから、アフリカは、何か、総ての源なのであろうか、不思議である。

それにしても、10万年の間、ずっと、先祖との繋がりが切れなかったが故に、我ここにある。

気の遠くなるような話だが、先祖も苦しい恋に悩んだり目くるめく恋の喜びに我を忘れたのであろうか。

自分と言う命を持った人間が生まれ出たのも、また、子孫を残して行くのも、長い長い輪の中の偶然なのであろうか。

長い命の輪が切れずに続いてきたこの奇跡と生の神秘を想えば感無量だが、大切な命であることを肝に銘じなければならないと思っている。

この本から口絵を借用する。

順に、300~400年前の歩く類人猿ルーシー、ホモ・エレクトス、10万年前の現生人類