国立能楽堂が、企画公演として、

◎能を再発見する/寺社と能 清凉寺 を上演した。

寺社と能は、前に、四天王寺が舞台となり、四天王寺の「天王寺舞楽」と能「弱法師」が、舞台にかかったのを思い出す。

今回のプログラムは、

嵯峨大念佛狂言(さがだいねんぶつきょうげん)

釈迦如来(しゃかにょらい) 嵯峨大念佛狂言保存会 40分

解説 ―「百万」の原形と現形 天野 文雄(京都造形芸術大学教授)

観阿弥時代の能

百万(ひゃくまん) 観世 喜正 70分

狂言も能も、清凉寺に所縁のある曲だが、狂言の方は、何時もこの舞台で演じられている狂言とは、随分違うし、能「百万」の方も、観阿弥時代の能で、見慣れている世阿弥の「百万」とは、かなり、違っていて、非常に興味深い経験をした。

嵯峨大念佛狂言の「釈迦如来」が、面白かった。

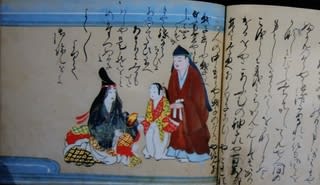

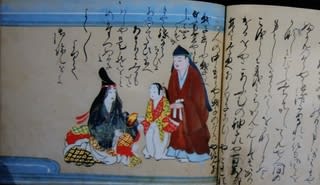

まず、舞台の後方中央、すなわち、囃子座に、向かって右から、鉦と太鼓、笛、後見の3人が居を占めて、囃子の合図で、揚幕から、お釈迦様を両脇に抱えた坊主と住持が、登場するのだが、この狂言は、一切演者が喋らないので、囃子方が総ての進行を音で表現し、パントマイム形式の無言劇なので、すべて演者が手真似足真似で表現するために、アクションが、大仰で大げさとなるので、非常に滑稽味があって面白い。

坊主と住持が、お釈迦様を安置して拝んでいると、母と娘がやって来て、お釈迦様を拝みたいと言う。

話は極めて単純で、美人の母が拝むとお釈迦様は喜んで反応するが、おかめの娘が拝むと反対側を向いてしまう。方向転換させるために、もう一度母に来てもらって拝むと、お釈迦様は、母と肩を組んで行ってしまう。仕方なく、坊主がお釈迦様の代わりに立つと、娘がやって来て拝むと、坊主も娘と肩を組んで行ってしまう。残された住持が、お釈迦様の代わりに立つのだが、誰も拝みに来ないので、仕方なく帰ってしまう。そんな話だが、お釈迦様が信者の美醜に反応するとは思えないが、演者たちの繰り広げる滑稽なオーバーアクションが面白い。

大念佛会で、演じられた狂言であるから、老若男女を喜ばせたのであろう。

嵯峨大念佛狂言の曲は、能の曲名と同じ曲が多くて、内容はどう違うのか興味のあるところだが、「カタモン」と「ヤワラカモン」があって、この「釈迦如来」は、「ヤワラカモン」だと言うがさもありなん。

パントマイムは、無言劇の典型だが、手話と同じように、バレエなども、約束事や型、手振り足振りというか、様式化されたアクションで表現するので、パフォーマンス・アーツの原型は、言葉のない無言のパフォーマンスであったような気がしている。

能狂言の囃子と違うのは、一人の奏者が奏するドラのような鉦と太鼓が、小鼓、大鼓、太鼓の役割を果たしていることで、当然、地謡方は登場しない。

詞章がない狂言とは、いわば、飛車角落としで将棋を指すようなものだが、どうしてどうして、素晴らしい舞台であった。

能「百万」は、初歩の私でも、3回くらいは鑑賞している。

今回の観阿弥時代の能「百万」を、復活に携わった天野文雄教授が、「百万」の原型と現型について語った。

両者の主な改編は二つ。

一つは、シテの百万が舞う曲舞「地獄の曲舞」を、別れた我が子との再会を清凉寺の本尊釈迦如来に祈念する内容の「舞グセ」に変えたこと、

もう一つは、「嵯峨の大念佛の女物狂の物まね」と呼ばれていた当時には出ていたはずの車「癖舞車」を出さなくしたこと、

従って、今回は、現行の「クセ」を、「地獄の曲舞」に変え、曲車出して、改編以前の形で上演された。

「百万」が、女曲舞の名手という芸能者であって、その芸を狂いとして描いた物狂能であったのが、子を思う母親の心情(狂乱)を中心とした人情物的な物狂能になっていたと言うことである。

なお、嵯峨清凉寺の大念佛は、融通念仏を広めた円覚上人の創始だと言われており、その円覚には幼い時に母と別れて、後に再会したと言う経緯があり、それが本曲の背景にあるのではないかと言われている。

シテ/百万 観世善正、ワキ/福生茂十郎

◎能を再発見する/寺社と能 清凉寺 を上演した。

寺社と能は、前に、四天王寺が舞台となり、四天王寺の「天王寺舞楽」と能「弱法師」が、舞台にかかったのを思い出す。

今回のプログラムは、

嵯峨大念佛狂言(さがだいねんぶつきょうげん)

釈迦如来(しゃかにょらい) 嵯峨大念佛狂言保存会 40分

解説 ―「百万」の原形と現形 天野 文雄(京都造形芸術大学教授)

観阿弥時代の能

百万(ひゃくまん) 観世 喜正 70分

狂言も能も、清凉寺に所縁のある曲だが、狂言の方は、何時もこの舞台で演じられている狂言とは、随分違うし、能「百万」の方も、観阿弥時代の能で、見慣れている世阿弥の「百万」とは、かなり、違っていて、非常に興味深い経験をした。

嵯峨大念佛狂言の「釈迦如来」が、面白かった。

まず、舞台の後方中央、すなわち、囃子座に、向かって右から、鉦と太鼓、笛、後見の3人が居を占めて、囃子の合図で、揚幕から、お釈迦様を両脇に抱えた坊主と住持が、登場するのだが、この狂言は、一切演者が喋らないので、囃子方が総ての進行を音で表現し、パントマイム形式の無言劇なので、すべて演者が手真似足真似で表現するために、アクションが、大仰で大げさとなるので、非常に滑稽味があって面白い。

坊主と住持が、お釈迦様を安置して拝んでいると、母と娘がやって来て、お釈迦様を拝みたいと言う。

話は極めて単純で、美人の母が拝むとお釈迦様は喜んで反応するが、おかめの娘が拝むと反対側を向いてしまう。方向転換させるために、もう一度母に来てもらって拝むと、お釈迦様は、母と肩を組んで行ってしまう。仕方なく、坊主がお釈迦様の代わりに立つと、娘がやって来て拝むと、坊主も娘と肩を組んで行ってしまう。残された住持が、お釈迦様の代わりに立つのだが、誰も拝みに来ないので、仕方なく帰ってしまう。そんな話だが、お釈迦様が信者の美醜に反応するとは思えないが、演者たちの繰り広げる滑稽なオーバーアクションが面白い。

大念佛会で、演じられた狂言であるから、老若男女を喜ばせたのであろう。

嵯峨大念佛狂言の曲は、能の曲名と同じ曲が多くて、内容はどう違うのか興味のあるところだが、「カタモン」と「ヤワラカモン」があって、この「釈迦如来」は、「ヤワラカモン」だと言うがさもありなん。

パントマイムは、無言劇の典型だが、手話と同じように、バレエなども、約束事や型、手振り足振りというか、様式化されたアクションで表現するので、パフォーマンス・アーツの原型は、言葉のない無言のパフォーマンスであったような気がしている。

能狂言の囃子と違うのは、一人の奏者が奏するドラのような鉦と太鼓が、小鼓、大鼓、太鼓の役割を果たしていることで、当然、地謡方は登場しない。

詞章がない狂言とは、いわば、飛車角落としで将棋を指すようなものだが、どうしてどうして、素晴らしい舞台であった。

能「百万」は、初歩の私でも、3回くらいは鑑賞している。

今回の観阿弥時代の能「百万」を、復活に携わった天野文雄教授が、「百万」の原型と現型について語った。

両者の主な改編は二つ。

一つは、シテの百万が舞う曲舞「地獄の曲舞」を、別れた我が子との再会を清凉寺の本尊釈迦如来に祈念する内容の「舞グセ」に変えたこと、

もう一つは、「嵯峨の大念佛の女物狂の物まね」と呼ばれていた当時には出ていたはずの車「癖舞車」を出さなくしたこと、

従って、今回は、現行の「クセ」を、「地獄の曲舞」に変え、曲車出して、改編以前の形で上演された。

「百万」が、女曲舞の名手という芸能者であって、その芸を狂いとして描いた物狂能であったのが、子を思う母親の心情(狂乱)を中心とした人情物的な物狂能になっていたと言うことである。

なお、嵯峨清凉寺の大念佛は、融通念仏を広めた円覚上人の創始だと言われており、その円覚には幼い時に母と別れて、後に再会したと言う経緯があり、それが本曲の背景にあるのではないかと言われている。

シテ/百万 観世善正、ワキ/福生茂十郎