ドニゼッティのオペラは、「愛の妙薬」は何度か観ているが、後は、「アンナ・ボレーナ」「ラ・ファヴォリート」「ドン・パスクヮーレ」くらいであろうか、殆ど聴く機会はなかったのだが、ロッシーニ、ベッリーニと並んで、ベルカント・オペラの旗頭であるから、アリアが美しい。

今回の「連隊の娘」は、初めて見るオペラであったが、ワーグナーのような深刻な戯曲ではなくて、軽妙な喜歌劇タッチのオペラで、その上に、主役たちの歌うアリアが美しいのであるから、非常に楽しませてもらった。

カーテンコールで、凄い紙吹雪が舞って、観客の熱狂的な拍手喝采も、最大級ではなかったかと思う。

さて、このオペラだが、

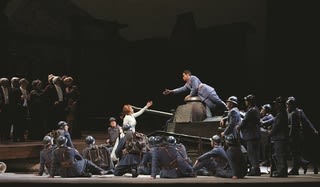

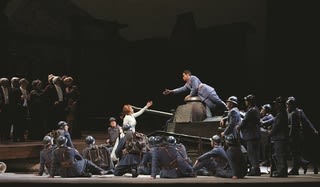

19世紀初めのチロル地方の物語で、進軍してきたフランス軍第21連隊に、戦場で棄て子であって、軍曹シュルピスに拾われて連隊で大きくなったマリーというマドンナがいた。マリーは、崖から落ちた時に助けられた農民の若者トニオと相思相愛となる。しかし、偶然現れたベルケンフィールド侯爵夫人が、マリーが亡くなった妹とフランス軍人との間の子(実際は自分の婚前の隠し子)だと分かって、マリーをパリに連れて行く。貴族の生活になじめないマリーだが、既に許嫁がいて結婚証書を交わそうとした時に、マリーを追ってトニオが連隊を引き連れて戦車でやってきて結婚を迫る。真実の愛にほだされて、ベルケンフィールド侯爵夫人は、跡継ぎを期待していた自分の利己的な願いを諦めて、二人の結婚を許す。 そんな話である。

美しくて感動的なアリアが続くのだが、第1幕での、ハヴィエル・カマレナのトニオがハイCを連発する超難関アリア〈ああ友よ、なんと嬉しい日!〉、そして、その後、ベルケンフィールド侯爵夫人が、姪として引き取ろうとして、プレティ・イェンデのマリーが連隊に別れを告げて歌う切なくも美しいアリア〈さようなら〉などは絶品で、前者では、歌い終えたトニオに、長い間観客のスタンディング・オベーションが鳴りやまず、アンコールに応えて、再び感動の嵐、とにかく、凄い舞台であった。

連隊の仲間が繰り広げる愉快な〈連隊の歌〉が、テーマ音楽のように、軽快かつリズムカルにストーリーを展開して心地よい。

一方、マリーの熟成した豊潤な赤ワインのようにコクのある滑らかで美しいソプラノが感動的なのだが、兵士たちのためにじゃが芋を剥いたり、アイロンをかける明るく健気なコミカルシーンで、興に乗って、母国のズールー語でアドリブ表現するなど、本人も、自由で真実の自分を演じ切れて幸せだと言ったように思うのだが、とにかく、はち切れんばかりのパワー炸裂の凄い舞台で、楽しませてくれた。

トニオのハヴィエル・カマレナは、正にメキシコ人テナー、

陽気で人が良くて飾らない、一生懸命の直球勝負で、それに、甘い情熱的なテナーで観客を酔わせて、途轍もないハイCで聴衆を釘付け。

私が、ウォートンで勉強していた時、メキシコ人のリカルドと言う友人がいて、モントレーの自宅で何日か滞在させてもらって、メキシコ生活を実感させてもらったのだが、思い出して懐かしくなった。

指揮者のエンリケ・マッツォーラは、ベルカントやフランスもので評価が高いイタリア人指揮者で、METデビューは16年《愛の妙薬》だと言うから、素晴らしくない筈がない。

シュルピスのマウリツィオ・ムラーロ、ベルケンフィールド侯爵夫人のステファニー・ブライズなど、芸達者な脇役が、素晴らしい舞台を魅せて、流石はMET。

面白いのは、名女優キャスリーン・ターナーをオペラに引っ張り出して公爵夫人を演じさせて、ベルケンフィールド侯爵夫人のステファニー・ブライズと対峙させたこと。

演出のロラン・ペリーは、エスプリの利いた面白い舞台を展開していて、楽しい。

さて、CDで、ジョーン・サザーランドのマリーと、パバロッティのトニオで素晴らしいのが出ていると言うことだが、パバロッティの「愛の妙薬」をロイヤル・オペラで観ており、パバロッティのハイCは有名であるから、絶品であろうが、サザーランドのメリーは、ルチアを歌ってからベルカントに変わったと言うから、面白いかもしれない。

サザーランドは、晩年に、ロイヤルとフィラデルフィアで、3回くらいしか観ていないのだが、素晴らしいソプラノで感激した記憶はあるが、良く覚えていない。

今回の「連隊の娘」は、初めて見るオペラであったが、ワーグナーのような深刻な戯曲ではなくて、軽妙な喜歌劇タッチのオペラで、その上に、主役たちの歌うアリアが美しいのであるから、非常に楽しませてもらった。

カーテンコールで、凄い紙吹雪が舞って、観客の熱狂的な拍手喝采も、最大級ではなかったかと思う。

さて、このオペラだが、

19世紀初めのチロル地方の物語で、進軍してきたフランス軍第21連隊に、戦場で棄て子であって、軍曹シュルピスに拾われて連隊で大きくなったマリーというマドンナがいた。マリーは、崖から落ちた時に助けられた農民の若者トニオと相思相愛となる。しかし、偶然現れたベルケンフィールド侯爵夫人が、マリーが亡くなった妹とフランス軍人との間の子(実際は自分の婚前の隠し子)だと分かって、マリーをパリに連れて行く。貴族の生活になじめないマリーだが、既に許嫁がいて結婚証書を交わそうとした時に、マリーを追ってトニオが連隊を引き連れて戦車でやってきて結婚を迫る。真実の愛にほだされて、ベルケンフィールド侯爵夫人は、跡継ぎを期待していた自分の利己的な願いを諦めて、二人の結婚を許す。 そんな話である。

美しくて感動的なアリアが続くのだが、第1幕での、ハヴィエル・カマレナのトニオがハイCを連発する超難関アリア〈ああ友よ、なんと嬉しい日!〉、そして、その後、ベルケンフィールド侯爵夫人が、姪として引き取ろうとして、プレティ・イェンデのマリーが連隊に別れを告げて歌う切なくも美しいアリア〈さようなら〉などは絶品で、前者では、歌い終えたトニオに、長い間観客のスタンディング・オベーションが鳴りやまず、アンコールに応えて、再び感動の嵐、とにかく、凄い舞台であった。

連隊の仲間が繰り広げる愉快な〈連隊の歌〉が、テーマ音楽のように、軽快かつリズムカルにストーリーを展開して心地よい。

一方、マリーの熟成した豊潤な赤ワインのようにコクのある滑らかで美しいソプラノが感動的なのだが、兵士たちのためにじゃが芋を剥いたり、アイロンをかける明るく健気なコミカルシーンで、興に乗って、母国のズールー語でアドリブ表現するなど、本人も、自由で真実の自分を演じ切れて幸せだと言ったように思うのだが、とにかく、はち切れんばかりのパワー炸裂の凄い舞台で、楽しませてくれた。

トニオのハヴィエル・カマレナは、正にメキシコ人テナー、

陽気で人が良くて飾らない、一生懸命の直球勝負で、それに、甘い情熱的なテナーで観客を酔わせて、途轍もないハイCで聴衆を釘付け。

私が、ウォートンで勉強していた時、メキシコ人のリカルドと言う友人がいて、モントレーの自宅で何日か滞在させてもらって、メキシコ生活を実感させてもらったのだが、思い出して懐かしくなった。

指揮者のエンリケ・マッツォーラは、ベルカントやフランスもので評価が高いイタリア人指揮者で、METデビューは16年《愛の妙薬》だと言うから、素晴らしくない筈がない。

シュルピスのマウリツィオ・ムラーロ、ベルケンフィールド侯爵夫人のステファニー・ブライズなど、芸達者な脇役が、素晴らしい舞台を魅せて、流石はMET。

面白いのは、名女優キャスリーン・ターナーをオペラに引っ張り出して公爵夫人を演じさせて、ベルケンフィールド侯爵夫人のステファニー・ブライズと対峙させたこと。

演出のロラン・ペリーは、エスプリの利いた面白い舞台を展開していて、楽しい。

さて、CDで、ジョーン・サザーランドのマリーと、パバロッティのトニオで素晴らしいのが出ていると言うことだが、パバロッティの「愛の妙薬」をロイヤル・オペラで観ており、パバロッティのハイCは有名であるから、絶品であろうが、サザーランドのメリーは、ルチアを歌ってからベルカントに変わったと言うから、面白いかもしれない。

サザーランドは、晩年に、ロイヤルとフィラデルフィアで、3回くらいしか観ていないのだが、素晴らしいソプラノで感激した記憶はあるが、良く覚えていない。