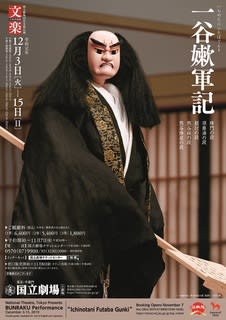

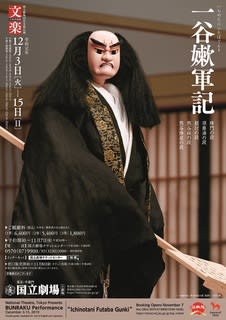

「一谷嫩軍記」は、並木宗輔の作だが、宗輔は、三段目までを執筆して病没したので、浅田一鳥らが四段目以降を補って上演したと言うことだが、歌舞伎や文楽で、良く上演されるのは、二段目の「陣門の段」「須磨浦の段」「組討の段」と三段目の「熊谷陣屋の段」で、歌舞伎などは、みどりで、ぶつ切りの舞台が主体で、フラストレーションを感じる。

しかし、今回は、エッセンスとも言うべき「陣門」から「熊谷陣屋」までの通し舞台なので、筋が通っていて楽しめる。

あまり見る機会のない「熊谷桜の段」が「熊谷陣屋の段」の前に上演されていて、よく分かって面白い。

何よりも、今回の文楽で楽しめるのは、熊谷桜から熊谷陣屋にかけての2時間の舞台、特に、熊谷陣屋である。

この熊谷陣屋は、何回観たであろうか。

文楽では、玉男襲名披露公演で観たし、勘十郎の舞台も、今は亡き文吾の舞台も観ている。

歌舞伎では、幸四郎(白鷗))の熊谷次郎直実の舞台が一番多いのだが、仁左衛門、吉右衛門、團十郎、染五郎(幸四郎)、襲名披露での芝翫の熊谷次郎直実を観ており、このブログでも、ずっと、観劇記を書いてきた。

蛇足を避けて、熊谷の妻の相模の印象記だけにとどめる。

やはり見せ場は、熊谷(玉志)が義経(玉佳)にさしだす敦盛の首検分。

熊谷は義経の前に首桶と義経より託された制札を置き、制札の文言に従って首を討ったと述べて首桶を開けた時、その首の顔を見た相模(簑二郎)が、我が子小太郎の首と知って仰天して首に駆け寄ろうとするのを、熊谷は右足で組伏して物も言わせず、わが子の顔見たさに駆け寄ろうとする藤の方(勘彌)を、右手に握った制札で抑え込む。

お騒ぎあるなと二人を右手右足で静止して、左手で首桶に乗せた首をすっくと伸ばして、義経に見せる。

義経は首を検分し、よくぞ討った、縁者にその首を見せて名残を惜しませよと述べるのだが、階から蹴落とされた相模と、まだ敦盛の首だと思っていて制札に抑え込まれて身動きの取れない藤の方の断腸の悲痛はいかばかりか。

熊谷は、相模に、藤の方に敦盛卿の首を見せよと首を渡すのだが、この相模の愁嘆場が涙を誘う

「・・・あへなき首を手に取り上げ、見るも涙に塞がれて、変はる我が子の死に顔に、胸はせき上げ身は震はれ、持つたる首の揺るぐのを頷くように思われて・・・」

変わり果てた愛しい我が子の小さくなった首を丁寧に拭ってしっかりと抱きしめて、嗚咽を押し殺して慟哭の限りを尽くして舞うように悲しさを表現する簑二郎の芸の上手さは感動的、私は拍手を送った。

靖太夫と錦糸の義太夫と三味線が泣かせる。

相模は嘆き悲しみながら藤の方に見せると、藤の方は首を見て驚く。それは敦盛ではなかったからである。

さて、この相模は、舞台大詰めで、熊谷に向かって、「どうして、敦盛と小次郎を取り換えたのか」問い詰めて、熊谷が、「手負いと偽って敦盛を連れ去り、平山を追っかけて駆け出した小次郎を呼び返して首を討った、知れた事」と答えたのに、「胴慾な熊谷殿。こなた一人の子かいなう。」逢うのを楽しみに千里の道を尋ね来たのに、訳も話さず、首討ったのは小次郎さ知れた事をと没義道に叱るばかりが手柄かと、と声を上げて泣き口説く。

これを道理なりと言う浄瑠璃。

宝暦元年(1751年)11月に大坂豊竹座にて初演と言う太平天国とはいえ、封建制度の最たる価値観が世相を支配していた時代に、忠君愛国、主君に絶対服従のサムライ社会で、独りよがりの価値観で滅私奉公が当然だと信じて生きていた武士たちをどこかで笑い飛ばしながら、この浄瑠璃を書いた並木宗輔のしたたかさに、私は、感じ入った。

最近、人形遣いの芸を鑑賞したくて、文楽は最前列で観ている。

この日も、やや下手側の席であったので、相模と藤の方の人形振りは至近距離である。

玉志の熊谷次郎直実の素晴らしさは、言うまでもないが、今回は、女一谷嫩軍記と言うか、相模と藤の方に注目して鑑賞させてもらった。

勘彌の藤の方は、非常に風格があって、美しく、この二人はダブルキャストで、後半入れ替わるようだが、簑助師匠の凄さを改めて垣間見た舞台であった。

しかし、今回は、エッセンスとも言うべき「陣門」から「熊谷陣屋」までの通し舞台なので、筋が通っていて楽しめる。

あまり見る機会のない「熊谷桜の段」が「熊谷陣屋の段」の前に上演されていて、よく分かって面白い。

何よりも、今回の文楽で楽しめるのは、熊谷桜から熊谷陣屋にかけての2時間の舞台、特に、熊谷陣屋である。

この熊谷陣屋は、何回観たであろうか。

文楽では、玉男襲名披露公演で観たし、勘十郎の舞台も、今は亡き文吾の舞台も観ている。

歌舞伎では、幸四郎(白鷗))の熊谷次郎直実の舞台が一番多いのだが、仁左衛門、吉右衛門、團十郎、染五郎(幸四郎)、襲名披露での芝翫の熊谷次郎直実を観ており、このブログでも、ずっと、観劇記を書いてきた。

蛇足を避けて、熊谷の妻の相模の印象記だけにとどめる。

やはり見せ場は、熊谷(玉志)が義経(玉佳)にさしだす敦盛の首検分。

熊谷は義経の前に首桶と義経より託された制札を置き、制札の文言に従って首を討ったと述べて首桶を開けた時、その首の顔を見た相模(簑二郎)が、我が子小太郎の首と知って仰天して首に駆け寄ろうとするのを、熊谷は右足で組伏して物も言わせず、わが子の顔見たさに駆け寄ろうとする藤の方(勘彌)を、右手に握った制札で抑え込む。

お騒ぎあるなと二人を右手右足で静止して、左手で首桶に乗せた首をすっくと伸ばして、義経に見せる。

義経は首を検分し、よくぞ討った、縁者にその首を見せて名残を惜しませよと述べるのだが、階から蹴落とされた相模と、まだ敦盛の首だと思っていて制札に抑え込まれて身動きの取れない藤の方の断腸の悲痛はいかばかりか。

熊谷は、相模に、藤の方に敦盛卿の首を見せよと首を渡すのだが、この相模の愁嘆場が涙を誘う

「・・・あへなき首を手に取り上げ、見るも涙に塞がれて、変はる我が子の死に顔に、胸はせき上げ身は震はれ、持つたる首の揺るぐのを頷くように思われて・・・」

変わり果てた愛しい我が子の小さくなった首を丁寧に拭ってしっかりと抱きしめて、嗚咽を押し殺して慟哭の限りを尽くして舞うように悲しさを表現する簑二郎の芸の上手さは感動的、私は拍手を送った。

靖太夫と錦糸の義太夫と三味線が泣かせる。

相模は嘆き悲しみながら藤の方に見せると、藤の方は首を見て驚く。それは敦盛ではなかったからである。

さて、この相模は、舞台大詰めで、熊谷に向かって、「どうして、敦盛と小次郎を取り換えたのか」問い詰めて、熊谷が、「手負いと偽って敦盛を連れ去り、平山を追っかけて駆け出した小次郎を呼び返して首を討った、知れた事」と答えたのに、「胴慾な熊谷殿。こなた一人の子かいなう。」逢うのを楽しみに千里の道を尋ね来たのに、訳も話さず、首討ったのは小次郎さ知れた事をと没義道に叱るばかりが手柄かと、と声を上げて泣き口説く。

これを道理なりと言う浄瑠璃。

宝暦元年(1751年)11月に大坂豊竹座にて初演と言う太平天国とはいえ、封建制度の最たる価値観が世相を支配していた時代に、忠君愛国、主君に絶対服従のサムライ社会で、独りよがりの価値観で滅私奉公が当然だと信じて生きていた武士たちをどこかで笑い飛ばしながら、この浄瑠璃を書いた並木宗輔のしたたかさに、私は、感じ入った。

最近、人形遣いの芸を鑑賞したくて、文楽は最前列で観ている。

この日も、やや下手側の席であったので、相模と藤の方の人形振りは至近距離である。

玉志の熊谷次郎直実の素晴らしさは、言うまでもないが、今回は、女一谷嫩軍記と言うか、相模と藤の方に注目して鑑賞させてもらった。

勘彌の藤の方は、非常に風格があって、美しく、この二人はダブルキャストで、後半入れ替わるようだが、簑助師匠の凄さを改めて垣間見た舞台であった。