うちのベランダには2台、物干しカート(ダブルハンガー)が常においてあって、いろいろなものを干すのに使っています。

今年の4月に、片方が壊れてしまったため、ひとつ買い替えました。

|

|

ダブルハンガー

手前がその新しい方。1580円。

奥の古いものに比べると、えらく小さいし、大半の箇所がプラスチックにパイプをはめ込むだけで、固定する機構がほとんどありません。

何も荷重をかけなくても、ぐらぐらと不安定です。

ニンニクを干しているときは、あまりの重さに、もうひとつの物干しカートにもたれかかってしまうような状況。

案の定・・

|

|

|

2018年7月 台風後のベランダ

7月のとある日、強風による衝撃でしょうか、くにゃりと変形して崩れ落ちていました。

わーん。

でも、実は想定内かも。

燃えないゴミの日に、このハンガーのパーツによく似たパイプの束が捨てられているのを見たことがあります。

しかも何度も。

何人もが、買ってみて、「使えない!」ってガッカリして処分したのでしょう。

(メーカーも販売店も、こんな一見さんのみ相手にしているような商売で、良心は傷まないのでしょうか)

この時はぶら下げているものが傷などがつきにくいニンニクだったので、大事には至りませんでしたが、柿のときにこんなことが起こったら、目もあてられません。

何とかせねば!

たまたま那須に行ったら、古い方のタイプのような丈夫そうなダブルハンガーが置いてありましたが、これはおそらく稼働中。貰う訳にはいかなさそう。

ネットで探すのもなんだかまた失敗しそうです。

それほど難しい構造のものではないはずなので、木で作れないかな・・・。

|

|

|

設計図(中途)

まずは現状の、使い勝手のいい方(古い方)を採寸。

これをもとに、木材で似た感じの構造を設計したいのですが・・・。

パイプではなく、木材となると、固定方法がそもそも違います。

そして材木を何か所、どう固定すれば希望する丈夫さが得られるのかも、よく分かりません。

画力にも問題が。

角材と角材を何本も組み合わせるような構造のものって、単純な本棚などとは違って、絵に描くのが難しく、描いてみても、実物が想像がつきません。

結局、ちゃんとした設計図は諦めました。

設計図の完成を待っていたら、2年くらい経ってしまいます。

本当は、ちゃんとした設計図を描いて、その寸法でホームセンターにて木材をカットしてもらいたかったのですが、やめ。

作りながら考えることにしました。

1×4材をとりあえず6本、2×4材を1本購入。

リビングに材木を、ど・どーん、と。

さあこれで、作らないとリビングが片付きませんよ(と自分を追い込む)。

ひとつ切ってみては、あててみる感じで、サイズ感をつかみながら構造を決めました。

構造と長さが決まったら、あとは同じものをカットするだけなのですが、意外とパーツ数が多いです。

騒音に耐えながらカット作業。(あんまり大変で写真撮りそびれ)

1×4材を1本、買い足しに行ったりもしながら、ようやく部材が揃いました。

組み立ては、部材の精度がないのでゆがんだりなどの苦労もありますが、静かな作業で楽しいです。

コマ切れのパーツが立体になっていくのって、不思議。

一応完成~。

|

|

|

自作ダブルハンガー

自分が作ったものが、ちゃんと立つのって、毎回感慨深いです。

(毎回、半信半疑)

従来のものよりも、やや大き目、幅広にしてみました。

下には手持ちのキャスターをはめ込んで、簡単に移動できるようになっています。

|

|

|

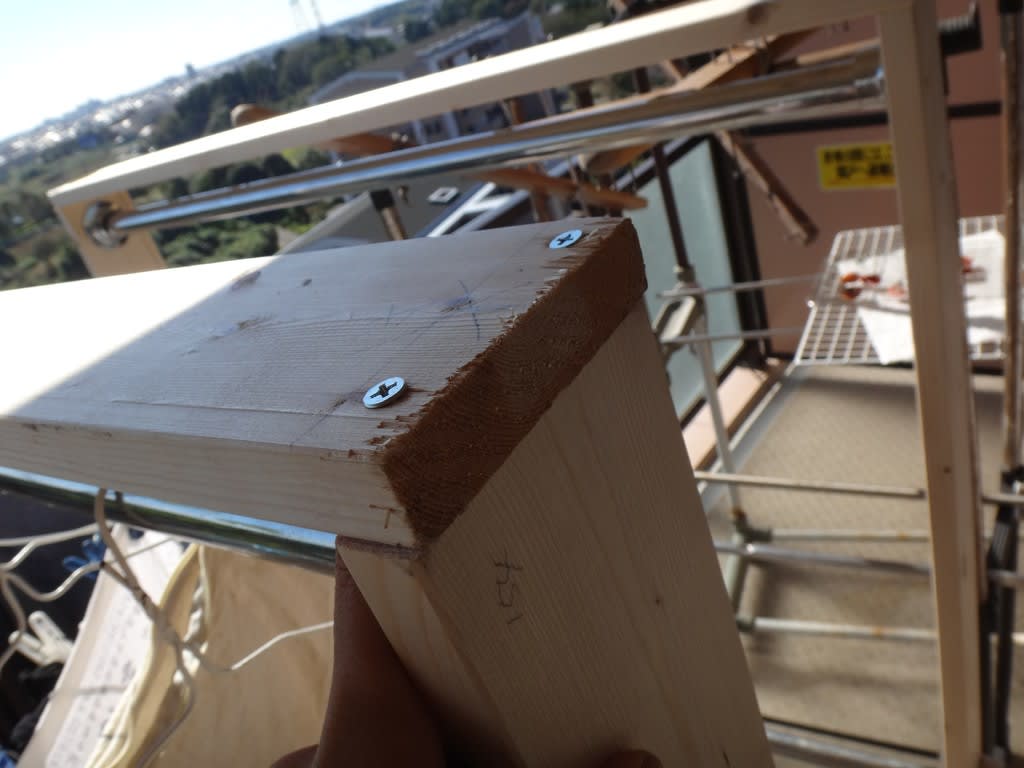

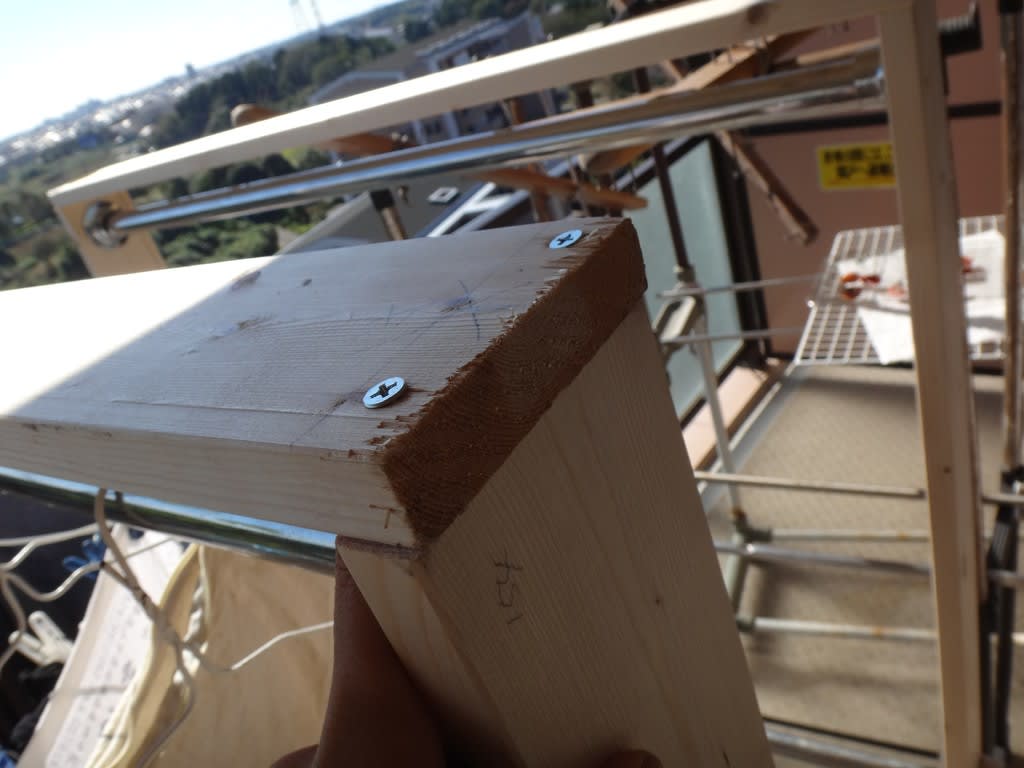

自作物干しカート、上の部分

この部分は、材木に切欠きを入れて組み合わせるようにしてみました。

が、組み立てるときに、下穴なしでコーススレッドを打ったら、せっかくの部材に割れが・・・。

2か所割れを作ってしまって、それ以後はちゃんと下穴をあけました。

|

|

|

一か所だけイモ継ぎ

3か所は、ちゃんと組み上げる形の構造なのですが、1か所だけはこんな感じの単純な構造(こういう知恵がない感じのつなぎ方を「イモ継ぎ」というとか)。

このサイズで一本カットしてしまった後、あ、やっぱり組手にした方が、と思いついたのでした。

|

|

|

金折れで補強

イモ継ぎのところ、およびそのほか数か所、金折れで補強してあります。

(家にあった数個の金折れを総動員。那須にもいくつかあったはずなので、いずれ貰ってこようかと)

パイプ、およびパイプ受けは家にあったものを利用。なのでサイズがあっていません。

金属製のパイプハンガーは、このパイプ部分がちゃんと縦部材と固定されて構造を担っていますが、今回作ったものは、上部の木材が構造材で、パイプは単に後からくっつけてあるだけです。

パイプにハンガーをぶら下げつつ、上部にザルを置いたりすることが多いので、この構造は結構いいのではないかな。

(ハンガーを掛けたり外したりする際に置いてあるザルが邪魔にならない)

|

|

|

下部の構造

一番下のパーツは、2×4材。そこにホゾ穴をあけて、1×4材を差し込むようにしてみました。

(今見ると、ビス1本では頼りないかしら。追加した方がよさそうですね)

|

|

|

便利ツール

ほぞ穴をあけるのにはこの便利ツールを使用。

RockwellのSonictoolというものです。(amazon.comから買いましたが、以前一度だけTV通販でも見たことがあるので日本のどこかでも買えるのかもしれません)

小さなノコギリ刃が細かく振動して、平らな面に線状に切込みを入れられます。

長方形の長辺2本はこのツールで切込みを入れ、短辺2本は父から借りてあったノミでカットしました。

最初は、イモ継ぎでも金物をいっぱいつければ丈夫になるかな?とも思ったのですが、便利ツールもあるし、ノミもあるのでちょっとやってみようかな、と思ったのでした。

(4か所もあるので、後半は「あーん、ほぞ穴なんてやめときゃよかったかも」と少々後悔)

|

|

|

中段のパイプ

中段のパイプは、こんな風に受けを作っておいて、取り外しができるようになっています。

(受けのまるいところは、以前キッチンキャビネットの扉に蝶番をつけたとき買った、3cmくらいの穴があけられるドリルアタッチメントを使いました。)

ニンニクなど長いものをつるすときはこのパイプは外します。

柿を干すときは、3段に干せるように、この受けを追加しようかな。

|

木材とおがくずでひどいことになっていたリビングルームも、お片付け完了。

「出来たよ~☆」

とダンナサマに見せたところ、

「塗装もした方がいいんじゃない?」

と。

うぐ。

確かに。

今は真っ白で綺麗ですが、白木のままでは、時間が経つと濃い灰色になってしまいます。

塗る、かなあ。

(一応塗料は買ってきた。)

でも、もう今日にも柿が届いてしまうのよね・・・。

=======

余談ですが。

これまでは、作業が終わったら、道具とか全部散らかしっぱなしにしがちなのですが、今回のDIYですこし開眼しました!

あとちょっとで終わりそうだな~、と思ったとき、

「このスペースにはもともと何もなかったから、終わったときには、またここが綺麗に片付いているはずだよね」

と、(モノの完成ではなくて)ゴールラインをやや下げて、片付け終わった状態の最終イメージを持っておくのです。

そうすると作業の一連として片付けることが出来て、かなり楽。

これまでは、モノを作り終わったらそこがゴールで、辺りは全く見えなくなり、そのあとしばらくして、あれ?なんでここがこんなにごちゃごちゃなんだっけ?と気づいて、嫌々片付けてるような状況でした。

このトシでも、ちょっと進歩したかも!

このコントロール方法は、2秒くらいの極短時間の作業(例えば梱包の紐をハサミで切る)にはあまり役立ちませんが(紐が切れた瞬間にハサミの存在を忘れる)、何時間も続くような大き目のプロジェクトには有用です。習慣づけしていきたいものです。