だいぶ前のニンニク収穫の記事ばかりでもなんなので、比較的最近の、他の話題についても書いておきたいと思います。

ーーーーーー

6月中旬は、ブルーベリーシーズン!

農園で摘ませて頂くので、採集ともいえますが、きちんと栽培管理されているので、確実にいいものを摘むことができます。

週末のうち、曇りの日を狙って行ってきました。6/21のこと。

だいぶ前のニンニク収穫の記事ばかりでもなんなので、比較的最近の、他の話題についても書いておきたいと思います。

ーーーーーー

6月中旬は、ブルーベリーシーズン!

農園で摘ませて頂くので、採集ともいえますが、きちんと栽培管理されているので、確実にいいものを摘むことができます。

週末のうち、曇りの日を狙って行ってきました。6/21のこと。

昨年、ここよりちょっと北の、三輪の方にドライブに行った折、途中の産直でニンニクを買ったのでした。

知らない品種だったら面白いなあ、と思って。

(城里産と呼びます)

どんなものができるかと思っていましたが、うちで「完全抽苔早生」と呼んでいるものに近いことが分かりました。

書いてても盛り上がり感がありませんが、ニンニク収穫記録、なんとか終わらせたいものです。

これはシチリア。

|

|

とても小さく、しもぶくれ感がなくて丸い形状(成長不良の気配)。 |

見てて楽しいものもちょっと。

お友達のFBで、八重咲ドクダミというものを拝見しました。

そんなものが!と驚いて、どこかにないかなーと思ってたところ、身近で発見。

|

|

白い花弁的なものが沢山重なっています。 |

|

|

通常ならば黄色いにょっきりした部分から、白いぴらぴらが沢山生えている感じです。 |

|

|

葉っぱはドクダミ。 |

6/8、以前の桑の実スポットにもチェックに行ってみました。

ここのところずっと、菌核病が蔓延してしまい調子が悪い場所ですが、昨年は、クワキジラミが多発したものの、少しは収穫がありました。

今年は・・・

ニンニクの収穫記録です。

今年はアブルッツォも小さめでした。

いい年は、ぷっくり太った大玉が1割くらいは穫れるのですが、今年は全体に小玉にシフトしています。

産直に、変わった葉もの野菜が売っていたので買ってみました。

イタリア野菜のエルバステラというものです。

■参考情報

エルバステラ

ニンニク作業の合間に、今年も桑摘み、行ってきました!

摘む場所は、昨年同様、ちょっと遠い小貝川沿い。

より近い場所は、病気が蔓延してしまってダメそうなので、最初からそこに向かいます。

|

|

昨年初めて気づいた、白いフワフワのもの、今年もところによりかなり多めでした。 |

|

|

このフワフワは、クワキジラミという虫なのだそうです。 |

|

|

やや出遅れた感のある6月5日。 |

|

|

収穫は、こんな感じ。 |

|

|

洗って乾かしているところ。 |

|

|

梅ざる1枚半の分量でした。 |

|

|

大粒なのが、一番アドレナリンが出ます。 |

軸を切ってお砂糖少々と一緒にひと煮立ちさせ、冷蔵庫へ。(翌日以降、時間のあるとき瓶詰)

今年は混ぜ物なしで、ゆず果肉だけと一緒にジャムにしました。

数年前、ダンナサマとは別行動で、十日町市博物館に行く機会がありました。

教科書に出てきた火焔式土器、そして苧麻(ちょま、カラムシ)の織物の展示がすばらしい博物館でした。

(キョウコさんへ:織物マニアのキョウコさんが好きそうな感じでしたよ~)

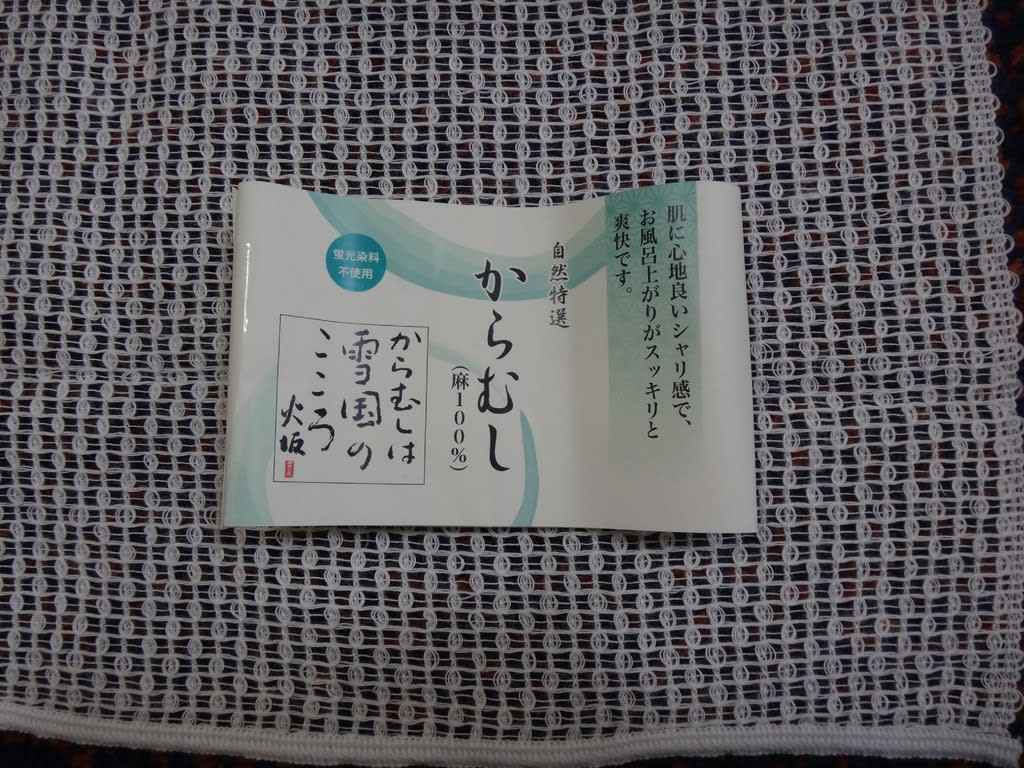

そこのミュージアムショップにて、ダンナサマへの織物をゲット。

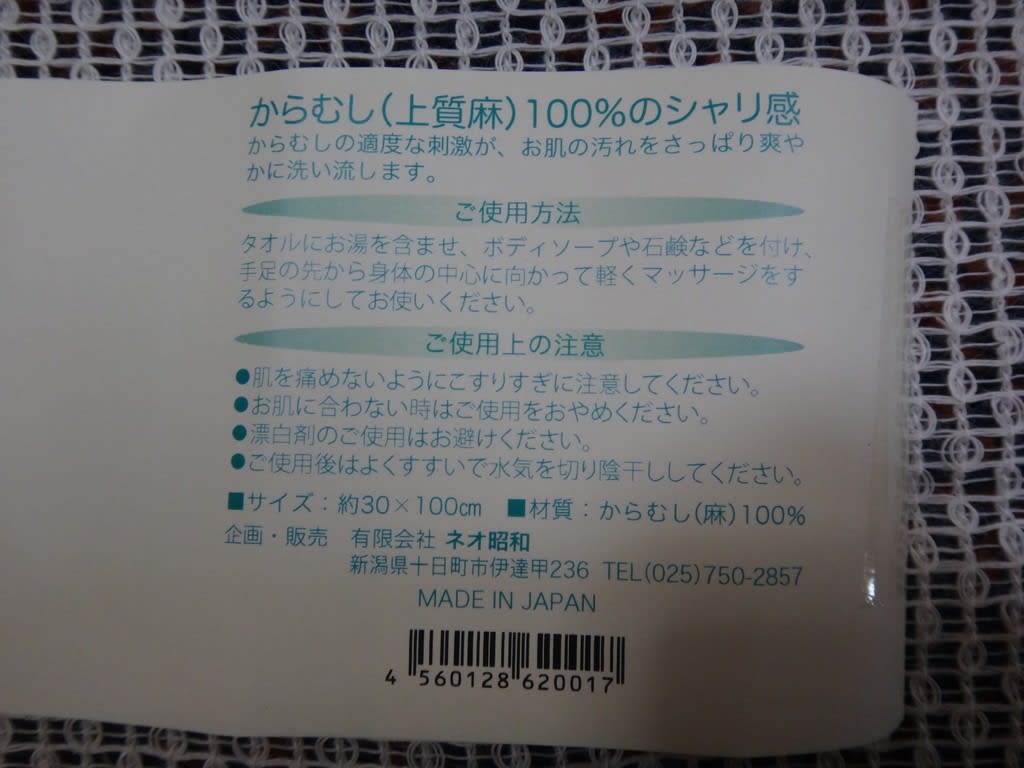

お風呂で使う、ウォッシュタオルです。

ダンナサマはウォッシュタオルに結構こだわりがあって、まず第一は100%天然繊維。

そして、木綿や麻など試した結果、麻の方がしゃっきり感があるとのこと。

近所にはなかなかお店がないので、みつけたときが買い時です。

この美術館の展示品でもある苧麻(カラムシ)でできた、ちょっと上質なウォッシュタオルでした。

大変使い心地がよく、その後数年、愛用していたのですが、ここにきて、大分ボロボロになってきました。

十日町に行く機会はしばらくなさそうなので、同じもの(と思われるもの)をネットで探して、取り寄せました。

|

|

からむし織のウォッシュタオル、届きました☆ |

|

|

制作は、「ネオ昭和」という会社です。 |

|

|

新旧の布を比べてみます。 |

|

|

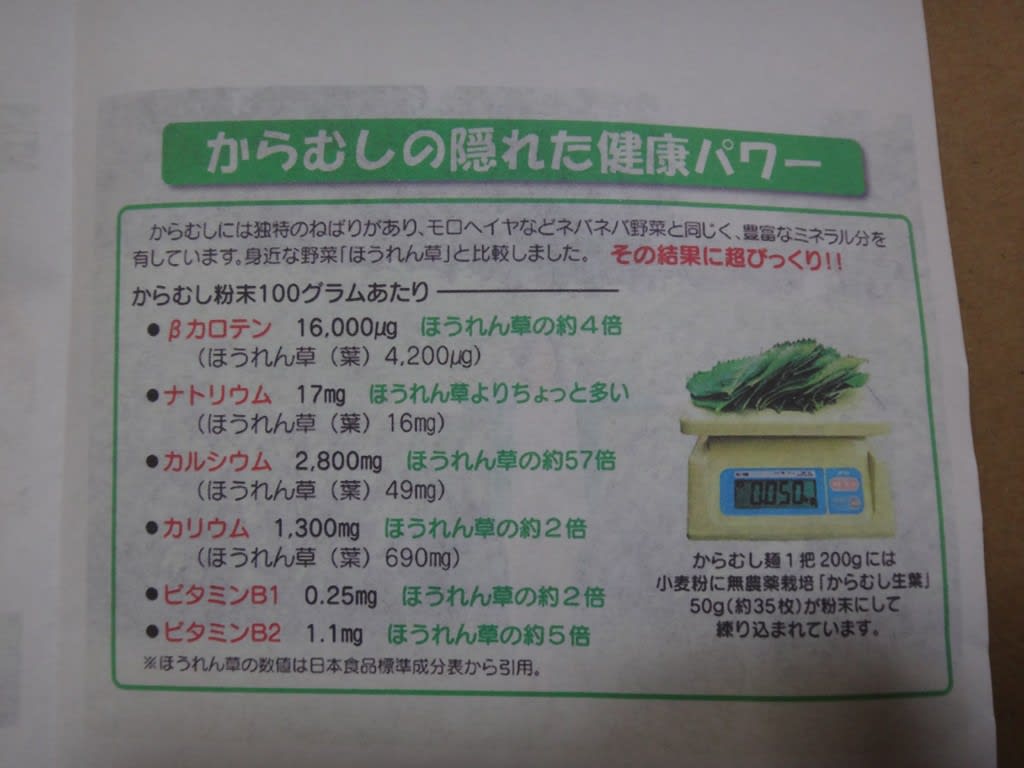

折角なので、同梱でほかの商品も買ってみました。 |

|

|

からむしの葉、普通はあまり食べないものじゃないかと思いますが、とっても栄養が豊富らしいのです。 |

|

|

早速茹でてみました。 |

ところで、とっても気に入った十日町市博物館、最近リニューアルされたようです。

博物館サイトを見てみると、2020年6月1日。え、ほんとに最近じゃん!

(サイトに紙吹雪が散ってます☆)

ウォッシュタオルが家に届いた日の前日です。なんという偶然。

以前行った古い方は、長年かけて、こつこつと手作りで展示を充実させてきた様子が伺えて、私はとっても気に入っていました。

なにしろ情報の密度がぎゅうぎゅうに濃い!

見て回りながら、「また来なきゃ」と思ったほどでした。

火焔式土器もカッコよかったけれど、織物(越後縮)に関する展示がすごかったなあ・・・。

・カラムシから糸を作るだけでもう気の遠くなるほどの手間がかかること(舐めながら唾液の粘りと湿り気をつかって糸を撚っていき、更に、もとの繊維は数十センチしかないので、経糸用、横糸用それぞれ違う結わえ方(撚り込み方)でつなげて長い糸をつくるのです!一反の布を織るために、何回撚り込むことか(展示に書いてあって愕然としたけれど忘れました)。 繭から糸を引く方がまだ、一気に長い糸がとれますよね!?)

・やはり昔から高級麻織物だった

・江戸時代は江戸城参内の際に着用する裃(かみしも)の材料として大変によく売れていた

・この糸つむぎや織物ができる専門の女性は、指先を保護するため、あまり野良仕事もせずずっと家にこもりきりで、色白でなよなよして、普通の農家女性とは全く違う外見だった

など、面白い情報がどっさりでした。

新しくなって、おしゃれ感アップの代わりに展示物や情報が取捨選択されちゃっていないことを祈ります。

■参考情報

・十日町市博物館

・小千谷縮の製作工程

一日に作れる糸は5グラム程度、一反は800g、なので毎日やっても糸を作るだけで160日間・・・