嵯峨信之を読む(69)

116 ぼくと樹木と

「けれども」は詩人がこの行を書く以前から何かを考えつづけていたことを示している。意識は持続している。その意識の持続のなかで、「夜明けまで白い星々をささげていた」という不思議なことばが動く。「ささげる」? 「捧げる」という漢字を思いつくが、木の葉が星々を捧げるとは、どういうことだろう。

「けれども」の前の部分、どんなふうに嵯峨の意識が動いていたのかわからないと、「意味」がはっきりしない。

けれども、

こう、ことばがつづくと、「想像もできない大きなもの」の神秘が私をつつんでくる。「想像もできない大きなもの」のことを嵯峨は考えていた。そして、その「大きなもの」に対して、木は(木の葉は)星をささげていた、と直観する。

「想像もできない大きなもの」だから「けれども」という形でしか書くことができない。明確に書けない。ただ、「持続」する精神(思考/思想)がそこにあるということしか指し示せない。

何か大きなものに、星を捧げる。そのとき、捧げているのは、ほんとう星ではない。自分のいのちそのものを捧げている。自分のいのちを「大きなもの」に向けて統一しようとしている。そうやって、木の葉は一生を終える。落ちていく。

これはまた、死んでいった友の姿を描いたものだろう。

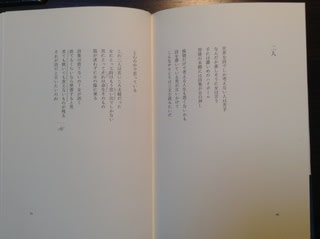

116 ぼくと樹木と

けれども休息する前に一枚の木の葉が落ちるのに眼をとめよう

この掌のようにひろい葉は

夜明けまで白い星々をささげていた

「けれども」は詩人がこの行を書く以前から何かを考えつづけていたことを示している。意識は持続している。その意識の持続のなかで、「夜明けまで白い星々をささげていた」という不思議なことばが動く。「ささげる」? 「捧げる」という漢字を思いつくが、木の葉が星々を捧げるとは、どういうことだろう。

「けれども」の前の部分、どんなふうに嵯峨の意識が動いていたのかわからないと、「意味」がはっきりしない。

けれども、

そのあいだにも夜は少しずつ傾斜した

想像もできない大きなものがたえず追い越すので

木から葉が落ちるのだろう

こう、ことばがつづくと、「想像もできない大きなもの」の神秘が私をつつんでくる。「想像もできない大きなもの」のことを嵯峨は考えていた。そして、その「大きなもの」に対して、木は(木の葉は)星をささげていた、と直観する。

「想像もできない大きなもの」だから「けれども」という形でしか書くことができない。明確に書けない。ただ、「持続」する精神(思考/思想)がそこにあるということしか指し示せない。

何か大きなものに、星を捧げる。そのとき、捧げているのは、ほんとう星ではない。自分のいのちそのものを捧げている。自分のいのちを「大きなもの」に向けて統一しようとしている。そうやって、木の葉は一生を終える。落ちていく。

これはまた、死んでいった友の姿を描いたものだろう。

| 嵯峨信之全詩集 |

| 嵯峨 信之 | |

| 思潮社 |