「人間の条件について」(前半、254-257ページ)

本文を読む前に、まず「人間の条件」とはなにか、を考える。

人間に必要なもの。「いのち」。これがないと人間ではない。「いのち」の反対のものは「死」。

そのうえで、まず一行目に出てくる「集中」について考える。

「集中」とはどういこと? どういうときに「集中」ということばをつかうか。ここから「集める」が出てくるのだが、「集めて、何をする? 何のために集める?」ここから「形成する」も出てくる。それは「関係をつくる」ということ。

その反対は? 「ばらばら」「つながりがない」(関係がない)。ここから「分解」「要素」ということばが関係してくる。(分解、要素は「関係がある」)

似たことばと、反対のことば。

そのなかで、いちばんむずかしいのは一回しか出てこないことば。

何かを形成する、何かと何かを関係づけて、ひとつのものにする。そのとき大切なのは?

三木清は「秩序」ということばをつかっている。

これを探し出せるかどうか。

私といっしょに三木清を読んでいるイタリアの高校生は、これが、できた。

いやあ、びっくりした。

何かを集めて、形をつくる(形成する)、つまり、ものとものとの関係をつくる。しかし、関係自体は、どういうときでも「できる」。できてしまう。

たとえば、スニーカーの上にチョコレートを置き、そのうえにキャベツを置く。これは「現代芸術」なら表現としてありうるかもしれないが、日常では「ばらばら」(でたらめ)。だから、、、、「ばらばら」「でたらめ」にならないために、何かが必要。「区別」が必要。靴は「履物」であり、「食べ物」ではない、チョコレートと野菜は「食べ物」だけれど、ひとつは加工品、ひとつは加工されていない。で、こういう「区別」をほかのことばで言えるか。

「秩序」ということばを三木清はつかっている。「関係」がうまく「形成」されるためには「秩序」が必要である。

「秩序」さえあればいいのか、というと、これはまた別の問題だが。

それにしても、キーワードのひとつとして「秩序」を、この文章のなかから見つけ出し、それを全体と関連づけることができるというのは、たいへんな能力だと思う。

しかし、三木清の文章はおもしろいねえ。

書き出しの「どんな方法でもよい、自己を集中しようとすればするほど、私は自己が何かの上に浮いているように感じる。」わかります? 「浮いている」? この「比喩」めいた表現はいったいなんなのか。書き出しだけに、すぐには意味がわからない。

これがしばらくすると「海」と「泡沫」の関係として語られ、その「海」と「泡沫」は次の段落で「無数のもの」と「要素」と言い直される。「泡沫」は海の一部(要素)であり、海がなければ泡沫はないが、泡沫がなければ海もない。その「泡沫」としての人間。それが「浮いている」のなかに隠れている。人間は泡沫のようなものだ、という比喩だね。それが書き出しにもどってくる。

この「往復」のなかに、

「生命とは虚無を掻き集める力である。それは虚無からの形成力である。虚無を掻き集めて形作られたものは虚無ではない。虚無と人間とは死と生のように異なっている。しかし虚無は人間の条件である。」

こういうかっこいい文章が出てくる。ここでの「虚無」を「死」と読み替えると、三木清が「死について」で書いていたことが、くっきりとよみがえってくる。

こういうときの「興奮」、覚えていますか? 昔読んだことが、突然、「いま」を支えてくれる。わからなかったものが(わかったつもりになっていたことが)、より鮮明にわかるようになる。その喜び。

こういうことは、私は、イタリアの青年(少年と言ってもいいかもしれない)といっしょに楽しんでいる。

自分が若がえっていくのがわかる。

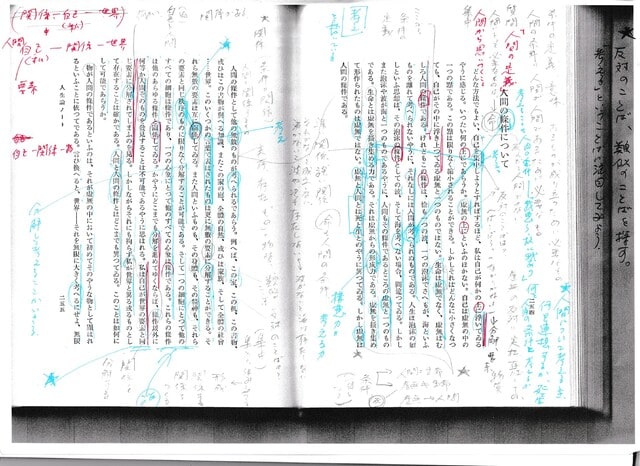

私は、本のなかの活字よりも、書き込みの方が多いんじゃないかと思うくらい書き込みをする。書き込みをすることで、ことばを整理するのだが、イタリアの青年は、書き込みなしでこれをやってしまう。いつか、私の方が、彼から日本語を習うときがくるかもしれない。