小池昌代『くたかけ』(2)(鳥影社、2023年01月26日発行)

「葡萄の房」は、どう形を変えるのか。「7 ダルマさんが転んだ」に、唐突に新宿駅近くの歩道橋で「首吊り自殺」という形であらわれる。この自殺者は、どうなったか。いろいろ描写されたあとの、その最後。

消防隊員が梯子をかけ、長く公衆の目に晒された死者に、ようやく青いビニールの覆いをかけた。その下から、どこにでもあるようなカジュアルシューズを履いた、二本の足が垂れて出ていた。

この死者は、いったいどうなったのか。当然、道路に降ろされたあと救急車に乗せられたのだろうが、そういう動き、上にあるものは必ず下に降ろされることを、「二本の足が垂れて出ていた」で強調し、小説は、後半へ動き出す。それを加速させるのが、母の変化なのだが。

もうひとつ、この「7章」には、「葡萄の房」の変形がある。

これは「自殺者」に比べると地味なので見落としてしまうが、こちらの方が大事だろう。佐知の少女時代の思い出。植物園へ両親といっしょに行った。植物園に、母の家(実家)にある萩があり、そこから思い出が語られる。

植物園に、この萩の作る、見事な花トンネルがあり、父と母に連れられて潜った記憶がある。(略)三人家族で撮った写真があって、だからそれは、家族以外のだれかが撮ってくれたのだと思うが、両親二人に挟まれ、少女の佐知は、怒ったように不機嫌そうな顔でカメラを睨みつけていた。

ここが、この小説の「伏線」のハイライトである。「葡萄」は「萩のトンネル」に変わったのであり、「自殺者」はこの「伏線」を見えにくくする「余分な補助線」だったのである。もちろん「死」を暗示する要素ではあるのだが。

「萩」だけでは、「葡萄の房」(吊り下がったもの)にはならないが、「萩のトンネル」となれば事情が違う。萩の花は上にあり、そこから花びらが降ってくる。

そして何よりも重要なのは、ここに「家族以外のだれか」がとても自然な形で、わざわざ書かれていることである。

この小説では、小磯という男(家族以外のだれか)が、自然な形というか、拒否できない形で家族に侵入してくる(ある意味では、安部公房「友達」の逆バージョン)のだが、その「拒否できない形」というのが、たとえば、記念写真を撮っている家族連れに「三人一緒のところを撮ってあげましょうか」というような形の接近なのである。拒むことはできない。しかし、少女だった主人公は「怒ったように不機嫌そうな顔で」、その親切な人を見ている。

これが、今後の小説の「展開」になっていく。

このことを強調するかのように、先の文章には

だからそれは、

という、非常になまなましい小池自身の「声」が書かれている。この「だからそれは」、書く必要のない「キーワード」であり、無意識に書かずにはいられなかったことばである。(この「だからそれは」は、また別な意味でのこの小説のテーマでもある。何かが起きた。その何かをどうして防げなかったのか。「だからそれは」という弁明スタイルが、この小説の時間を動かしているのだから。しかし、今回は、そのことには触れず「葡萄の房」の変化を中心に書いておく。)

そして、「葡萄の房」は「自殺者」という異質なものをくぐり抜けたあと、「萩の花」をさっと駆け抜け、「声」に変わる。「声」は、ことばでもある。「ことば」と言い換えると、「小磯」が家族にどう影響しているかがわかりやすくなる。

「萩の花」から「声」への変化は、(私は見落としているかもしれないが)、最初は別なものとして書かれる。

母との同居を娘、麦に打診する。

--いいじゃない。

麦が言った。その声はどこか、上の方から降ってきた。

「上の方から降ってきた」。上にあるものが、吊り下げままそこにあるのではなく、

下に「降ってくる」。「降ってくる」には、そういう「意味合い」がある。

この「降ってくる」(降る)という動詞は、「12 鶏小屋」では、テニスコート(クレーコート)を見るシーンで、こんな具合につかわれる。

〈確か、この色、和名では「たいしゃいろ」というのだわ〉

いつ、どこで知ったのかはまるでわからない。どんな字をあてるのかもわからないのに、そのとき佐知に、たいしゃいろという音だけが、確信のようにまっすぐに降ってきた。

「声(ことば)」はさらに「音」になる。そこには「字(漢字=意味)」はない。それが「降ってくる」。しかも、それは「確信」である。「確信」というのは、その人の「内部」にあるはずのものだが、それが上から「降ってくる」。

小磯は家族以外の人間である。しかし、彼のことばが「確信」として家族を動かしていく。その運動を、「葡萄の房」→(首吊り自殺)→「萩の花のトンネル」という名詞の変化のあと、「降る」という動詞を中心にして、「声(ことば)」→「音」→「確信」へと変化させながら、作品世界を粘着性(だからそれは、という「説明/説得力」)のあるものにしていく。(最初に登場する「キッチンテーブル」も、巧みにつかわれている。)

*

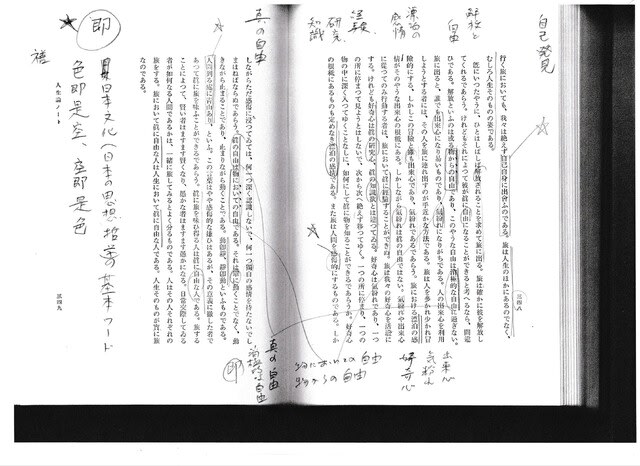

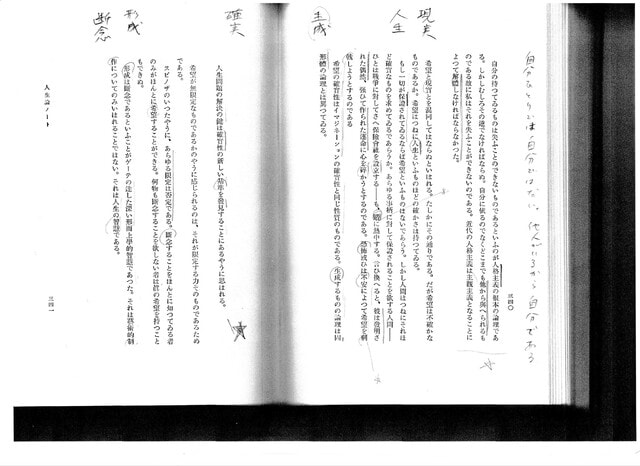

短編小説において「小道具」がどんな具合につかわれているかを中心に書いてみた。私は「ストーリー」には興味がない。「文体」には興味がある。「思想」は「結末」として要約できるものではない。「文体」が「思想」なのである。

**********************************************************************

★「詩はどこにあるか」オンライン講座★

メール、skypeを使っての「現代詩オンライン講座」です。

メール(宛て先=yachisyuso@gmail.com)で作品を送ってください。

詩への感想、推敲のヒントをメール、ネット会議でお伝えします。

★メール講座★

随時受け付け。

週1篇、月4篇以内。

料金は1篇(40字×20行以内、1000円)

(20行を超える場合は、40行まで2000円、60行まで3000円、20行ごとに1000円追加)

1週間以内に、講評を返信します。

講評後の、質問などのやりとりは、1回につき500円。

★ネット会議講座(skypeかgooglemeet使用)★

随時受け付け。ただし、予約制。

週1篇40行以内、月4篇以内。

1回30分、1000円。

メール送信の際、対話希望日、希望時間をお書きください。折り返し、対話可能日をお知らせします。

費用は月末に 1か月分を指定口座(返信の際、お知らせします)に振り込んでください。

作品は、A判サイズのワード文書でお送りください。

少なくとも月1篇は送信してください。

お申し込み・問い合わせは、

yachisyuso@gmail.com

また朝日カルチャーセンター福岡でも、講座を開いています。

毎月第1、第3月曜日13時-14時30分。

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1

電話 092-431-7751 / FAX 092-412-8571

*

オンデマンドで以下の本を発売中です。

(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)

嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512

(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)

読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009

(3)評論『高橋睦郎「つい昨日のこと」を読む』314ページ。2500円(送料別)

2018年の話題の詩集の全編を批評しています。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804

(4)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)

『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455

(5)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)

2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977

問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com