今鹿仙『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』(金雀枝舎、2018年10月23日発行)

今鹿仙『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』を読みながら、西脇順三郎を目指しているか、と思った。

「やきゅう(午)」の書き出しである。「人間は考える葦である」とは言わずに、「葦が葦とむすばれて考えの/大事な原理がにぶる」というように、「ことば」をぽきっと折って、その断面を見せる。「その断面」とは、しかし、「ことばの断面」ではなく「教養の断面」である。

さて、このあと、私は何を書くべきか。

ずいぶん、悩んだ。

「教養」がほんものであるかどうか、判断する知識は、私にはない。私は本のない家で育った。教科書以外の本を見たのは小学校の五年か、六年か。父の兄が死んだ。通夜だか、葬式だかに行ったとき、その家には本があった。本といっても雑誌、「家の光」である。それが私の生活である。家には裸電球が一個くらい。夜は飯を食ったら寝る、というのが生活だったから、学校での授業くらいしか「教養」に属するものがない。

こういう人間が他人の「教養」について判断することはできない。できないのだけれど、なんといえばいいのか、「こっちの方がいいなあ」と感じることはできる。そのとき「いいなあ」という感じのよりどころは、「ことばの響き(音楽)」である。強く、くっきり聞こえる「音」が、私は好きである。

で。

西脇と比較するのは酷かもしれないが、「音」がなんとなく物足りない。「明るさ」がない。「むすばれて」のスピードが鈍い。それに「にぶる」が重なる。もっと軽快で、光をはじくような「音」がほしいなあ、と思う。

「意味」の動かし方に、「脱臼感覚」がないのも、物足りない。西脇のことばの動きは「脱臼」のおかしさと、「脱臼」しても、平気で歩いていく「強さ」が共存している。「明るさ」が「脱臼」を自分自身で笑い飛ばしている。

こういうことを書いても、しようがないのだけれど。

思いついたことは書くしかない。

次の詩は、もっと西脇を想像させるかもしれない。

「野蛮」の力がない。「フォーク」のことを言っているのではない。「手を差し伸べたら」の「差し伸べる」。ことばの響きが「差す+伸べる」に分裂して、弱くなってしまう。「メロディー」は美しくと整うかもしれないが、物足りない。

しかし、こんな「理不尽」な感想を書いてしまうのは、この詩集(詩篇)がおもしろいものだからかもしれない。

ぜんぜんおもしろくなかったら、西脇を引き合いには出さないだろうなあ。

「もらい手」には、こんな部分がある。

この「大根くらいしか飾るものがなかった」という一行は、とてもおもしろい。「くらいしか」がもたもたしているが、「野蛮」の美しさがある。

「野蛮」というのは、私のような無教養な人間が口にしてしまってはみっともないだけだが、教養があれば、「野蛮」ほど美しいものはない。いのちがまだ「形式」にととのえられていないまま、「行為」として噴出してくるからだ。

この行には、そういう「いのちの力」を感じる。「音楽」を感じる。

*

評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』を発行しました。190ページ。

谷川俊太郎の『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ここをクリックして2000円(送料、別途250円)の表示の下の「製本のご注文はこちら」のボタンをクリックしてください。

「詩はどこにあるか」8・9月の詩の批評を一冊にまとめました。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074343

オンデマンド形式です。一般書店では注文できません。

注文してから1週間程度でお手許にとどきます。

*

以下の本もオンデマンドで発売中です。

(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料250円)

嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512

(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料450円)

読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009

(3)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料250円)

2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977

問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com

今鹿仙『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』を読みながら、西脇順三郎を目指しているか、と思った。

ギザギザを書いている指だ

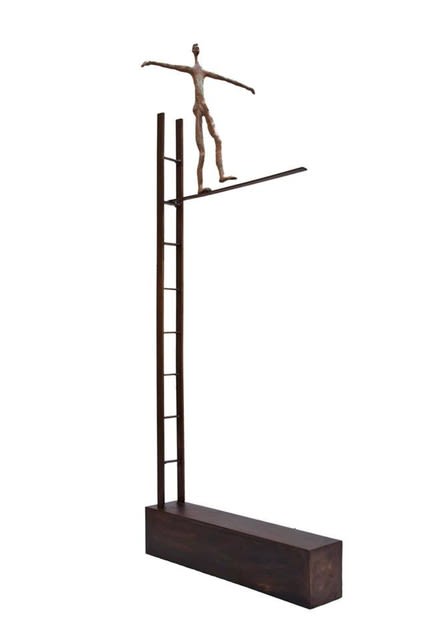

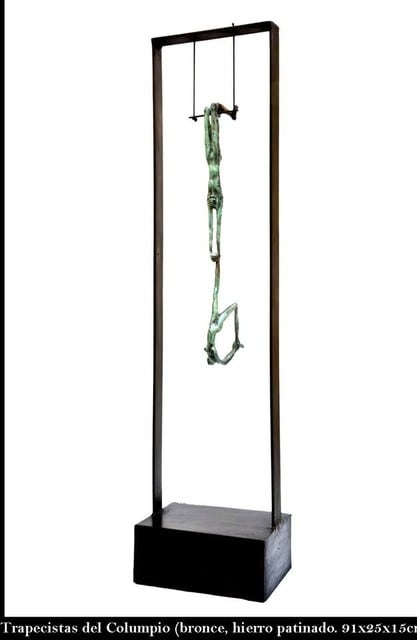

ジャコメッティの本にはなかった

荒野が広がっている

あんなになってはもうさよならと

うたうしかない

葦が葦とむすばれて考えの

大事な原理がにぶる

「やきゅう(午)」の書き出しである。「人間は考える葦である」とは言わずに、「葦が葦とむすばれて考えの/大事な原理がにぶる」というように、「ことば」をぽきっと折って、その断面を見せる。「その断面」とは、しかし、「ことばの断面」ではなく「教養の断面」である。

さて、このあと、私は何を書くべきか。

ずいぶん、悩んだ。

「教養」がほんものであるかどうか、判断する知識は、私にはない。私は本のない家で育った。教科書以外の本を見たのは小学校の五年か、六年か。父の兄が死んだ。通夜だか、葬式だかに行ったとき、その家には本があった。本といっても雑誌、「家の光」である。それが私の生活である。家には裸電球が一個くらい。夜は飯を食ったら寝る、というのが生活だったから、学校での授業くらいしか「教養」に属するものがない。

こういう人間が他人の「教養」について判断することはできない。できないのだけれど、なんといえばいいのか、「こっちの方がいいなあ」と感じることはできる。そのとき「いいなあ」という感じのよりどころは、「ことばの響き(音楽)」である。強く、くっきり聞こえる「音」が、私は好きである。

で。

西脇と比較するのは酷かもしれないが、「音」がなんとなく物足りない。「明るさ」がない。「むすばれて」のスピードが鈍い。それに「にぶる」が重なる。もっと軽快で、光をはじくような「音」がほしいなあ、と思う。

「意味」の動かし方に、「脱臼感覚」がないのも、物足りない。西脇のことばの動きは「脱臼」のおかしさと、「脱臼」しても、平気で歩いていく「強さ」が共存している。「明るさ」が「脱臼」を自分自身で笑い飛ばしている。

こういうことを書いても、しようがないのだけれど。

思いついたことは書くしかない。

次の詩は、もっと西脇を想像させるかもしれない。

遠い国からの客人 のような梨

ちょうどきみに似た

カバネルの天使が

気づいてばたばたと飛来する間に

平らげるんだ

(おいしかった もうないの?)

でもいつか

天使以外が手を差し伸べたら

黙ってフォークをおいて

笑いなさい

「野蛮」の力がない。「フォーク」のことを言っているのではない。「手を差し伸べたら」の「差し伸べる」。ことばの響きが「差す+伸べる」に分裂して、弱くなってしまう。「メロディー」は美しくと整うかもしれないが、物足りない。

しかし、こんな「理不尽」な感想を書いてしまうのは、この詩集(詩篇)がおもしろいものだからかもしれない。

ぜんぜんおもしろくなかったら、西脇を引き合いには出さないだろうなあ。

「もらい手」には、こんな部分がある。

歴史は浅くまだ妹(未)だからしかた

がないが

大根くらいしか飾るものがなかった

この「大根くらいしか飾るものがなかった」という一行は、とてもおもしろい。「くらいしか」がもたもたしているが、「野蛮」の美しさがある。

「野蛮」というのは、私のような無教養な人間が口にしてしまってはみっともないだけだが、教養があれば、「野蛮」ほど美しいものはない。いのちがまだ「形式」にととのえられていないまま、「行為」として噴出してくるからだ。

この行には、そういう「いのちの力」を感じる。「音楽」を感じる。

*

評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』を発行しました。190ページ。

谷川俊太郎の『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ここをクリックして2000円(送料、別途250円)の表示の下の「製本のご注文はこちら」のボタンをクリックしてください。

「詩はどこにあるか」8・9月の詩の批評を一冊にまとめました。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074343

オンデマンド形式です。一般書店では注文できません。

注文してから1週間程度でお手許にとどきます。

*

以下の本もオンデマンドで発売中です。

(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料250円)

嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512

(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料450円)

読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009

(3)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料250円)

2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。

https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977

問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com

| 永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ |

| クリエーター情報なし | |

| 金雀枝舎 |