日本がなぜ大国ロシアに勝つことができたのか?というのは、興味深いテーマで、おそらく五つや六つの要因をあげることはそれほど難しくはないでしょう。

その切り口は例えば「孫子」の中にあります。孫子は最初に「始計第一」で「相手の自分の戦力差を比較するとき、5つのことについて調べ、比較する必要がある」と述べています。

それは「道 つまり道義」「天 天の利」「地 地の利」「将 指揮官」「法 組織 軍隊の規律」です。

もう一つ加えるならば「諜報活動の巧拙」でしょう。孫子は用間(スパイ)編で「爵禄百金をおしんで敵の情を知らざるものは、不仁の至りなり。人の将に非ざるなり」と喝破しています。

つまり戦争をすれば、巨額の戦費が費やされ、多くの命が失われる。そこで戦闘行為をできるだけ少なくして、戦わずして勝つことを目指すのが孫子の兵法の真骨頂であり、そのためには、敵の情報を入手し、さらにはスパイ活動により、相手の戦闘能力を削ぐことが重要だと述べているのです。

日露戦争では、諜報活動面で活躍した代表的な人物は、日清戦争の前にベルリンからウラジオストックまで単騎横断し、この地域の詳細な情報を収集した福島安正少将(日露戦争開戦当時)でした。参謀本部次長の児玉中将と福島少将は、世界各国にめぐらした情報網で得た情報を分析し、「緒戦の勝利で、戦時外債の募集を容易にし、長期戦継続能力がないので早期の講和を図る」というシナリオに至ったのです。

またスパイ活動としては、ペテルブルクにいた明石元二郎大佐が、参謀本部の指令を受け、ロシア帝国内の反政府メンバーを焚きつけ、革命運動を起こさせたことが有名です。

つまり日本がロシアに勝てた理由の一つは「情報収集の徹底と分析に基ずく現実的判断とスパイ活動による後方攪乱」にあったのです。

★ ★ ★

しかし「情報収集と徹底」や「情報分析に基づく客観的かつ現実的判断」というリーダーの最も重要な役割は、太平洋戦争では失われました。

そして開戦当時は「鬼畜米英」のスローガン、敗戦色が濃くなると「一億玉砕」などと現実離れあるいは目的と手段が倒置したスローガンが掲げられたのです。

孫子の言葉を借りるならば、当時の日本のリーダーは「不仁の至り」で「人の将に非ざるなり」ということになります。

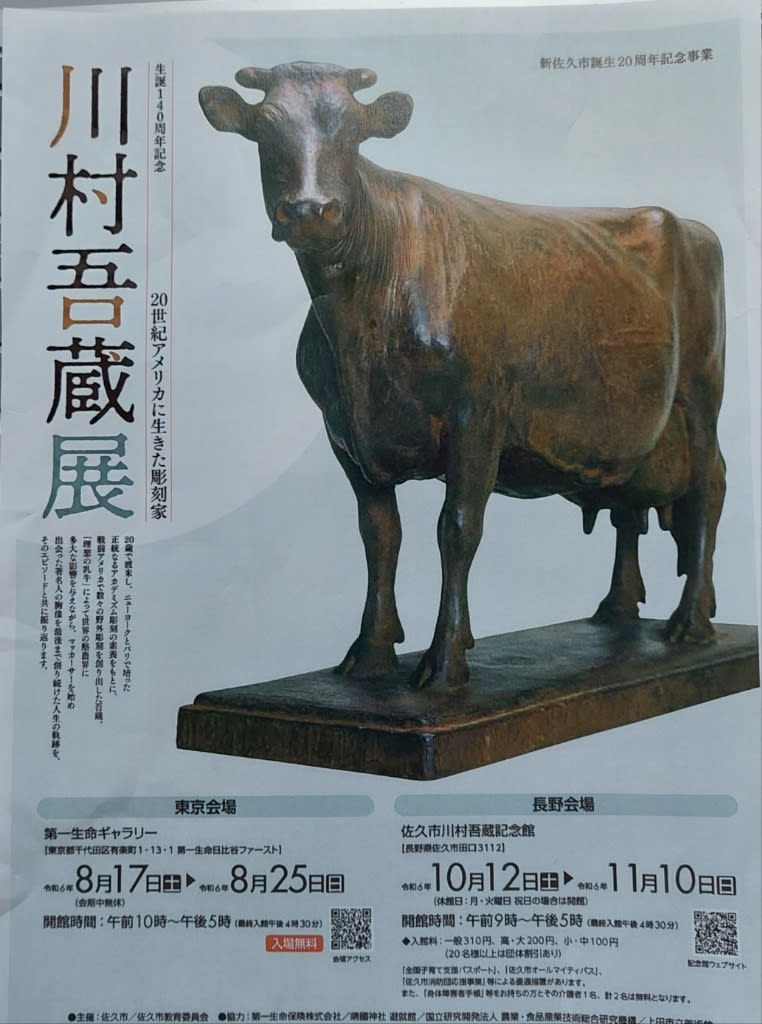

龍岡城五稜郭とセットでまわると良い記念館だと思いました。

龍岡城五稜郭とセットでまわると良い記念館だと思いました。