PDF(Portable Document Format)は、仕事の上でも趣味やボランティア活動の上でも活用することが増えている。

PDFファイルを如何に有効に活用するか?が情報処理速度を決める一つの要であるといっても良いだろう。

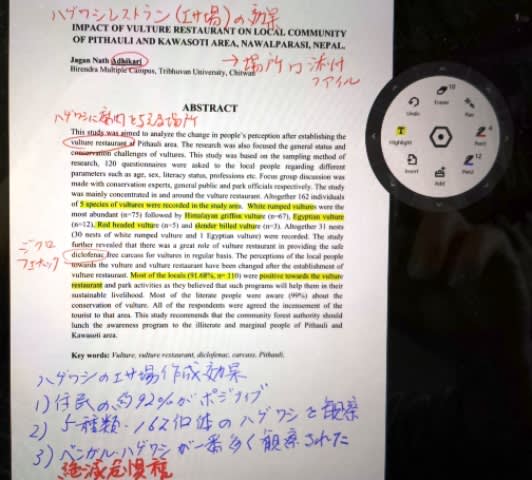

特に英語の文章に簡単な注釈をつけて仲間と共有する場合など非常に役に立つ。写真は今月末にネパールに行くとき、チトワン国立公園でハゲワシの 食餌場を作り絶滅危惧種の保護にあたっている動物学者と面談する前に送られてきた資料を仲間に配布するため簡単なメモを作ったものだ。

1)送られてきた英文(ワード)をPDFに変換する。

2)SurfaceパソコンでDrawboardというPDFに手書きができるソフトを起動する(Surfaceには無料でプリインストールされている)。

3)Surfaceのペンを使ってコメントを手書き入力する。

4)PDF化した別の資料(地図など)と一緒にまとめて一つのファイルにする。

5)それを保存して関係者に配布する。

これで完了だ。

手書き文字はundoボタンで取り消したり、Eraser(消しゴム)を使って簡単に消すことができる。今回はすべて手書きで書いたが、キーボードでtype入力もできるので、使い分けた方が良いだろう。

と便利なDrawboardだが、使い始めたばかりなので、十分機能を理解していない。上のプロセスでいうと1)の「ワードからPDFへの変換」と4)の複数の

PDFを一つのファイルにまとめる」工程には使い慣れているFoxit Phantom PDFというソフトを使っている。DrawboardにどのようなPDFをオーガナイズする機能がついているのか勉強していないからだ(使用説明が英語なので調べるのが面倒)。

ということでしばらくはDrawboardというPDF手書きソフトとPhantomというPDFをオーガナイズ(ページの入れ替え、削除・追加が簡単)するソフトの両刀使いが続きそうである。そしてこの二刀流が情報処理速度を高めていることは間違いないだろう。