少し前に知り合いの税理士さんから依頼されてカナダで販売されている相続キットに関する解説を作成したことがあった。その印象をブログに書き、「日本ではパソコンで作成した遺言書は法的に拘束力のある遺言書にならないから、パソコンによる相続キットは普及しない」と述べた。

その後その税理士さんから「日本でもパソコンで遺言書を作成することはできます」というコメントが寄せられた。

そのことについて若干コメントを述べてみたい。

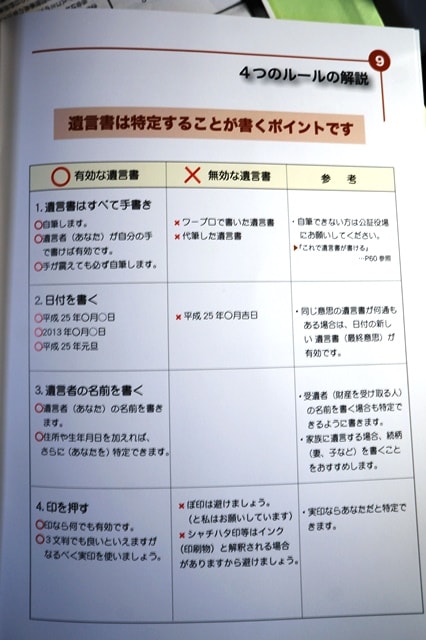

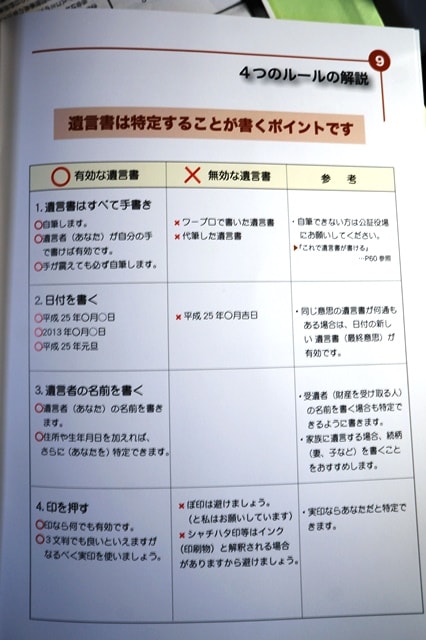

まず結論からいうと「法的にはパソコンで遺言書を作成することは可能だが、実務的には問題が多く専門家は勧めない」ということになる。たとえば全国相続協会相続支援センターが作成している「幸せをつかむ遺言書の書き方」というパンフレットのコピーを見てみよう。

そこには「ワープロ(とうぜんパソコンも)で書いた遺言書は無効」と明記されている。

しかし法律的には「秘密証書遺言」(民法974条)という方法によれば、パソコンで遺言書を作成することは可能だ。

「秘密証書遺言」はパソコンで作成した遺言書に自筆で署名・押印し、封筒にいれて遺言書に押印した印鑑で封印する。そしてその封書を公証人一人証人二人以上の前に提示して、公証人・証人・遺言者が署名・押印するというものだ。

しかしこの方法には幾つかのリスクがある。たとえば推定相続人や受遺者やその配偶者は証人になることはできない(民法974条)。しかし公証人は遺言書の中身を見ていないから、二人の証人が適格者かどうか判断することができない。証人としての資格を欠く人が証人になった場合、パソコンで作成した遺言書は無効になる。だが秘密証書が自筆で作成された場合は、秘密証書としての要件を欠いている場合でも、自筆証書としての要件を満たしていると自筆証書遺言としての効力を持つことが法律で認められている(民法971条)。

従って専門家は「秘密証書遺言」についても自筆で作成することを勧めているのである。

ところで最近税理士さんで相続コンサルタントに力を入れる人が増えてきた。その理由について前述の全国相続協会相続支援センターのある理事の方は「税理士業界も過当競争の時代に入った」「税理士が税務申告と遺言ビジネスを絡ませることで仕事の幅が急速に拡大するだろう」「今後50年に亘り高齢者が増え続けることからすれば、相続は有力な仕事」と述べている。

これを消費者目線で考えてみよう。税理士等「士業」の人は「生き残りをかけている」のだから当然コンサルにはお金がかかる(もし「無料」を標榜する人がいれば落とし穴があると考えた方が良い。世の中フリーランチはない。)。

問題は「お金を払って専門家に相談するべきか」「コンサルタント料を節約して自分で解決を図るか」という点である。法律知識があり家族構成がシンプルな人は、敢て専門家に相談する必要はないだろうが、多少なりともこれらの点に不安のある人は、専門家のアドバイスを受けるのが良いのではないか?と私は考えている。それは過当競争に陥っている士業さんを助ける目的ではなく、手続き的な不備から自分の「遺志」を実現できないことは勿体ないことだと思うからである。このようなコンサル料も医療費や介護費用と同様高齢化に伴うコストと割り切るべきなのかもしれない。